|

No. 84 / Noviembre 2015 |

|

Poesía y política Por Jorge Aulicino |

|

La guerra de todos los reyes A fines de 2009, iniciamos, con el gran pedagogo y estudioso de las lenguas Jorge Salvetti, la traducción de poemas de Frederick Seidel, un poeta nacido en St. Louis, Missouri, pero esencialmente neoyorkino, poco conocido y tal vez poco apreciado aún en los países al sur del Río Grande, a pesar de sus 80 años y una producción considerable (que, es cierto, no se apresuró él mismo en publicar). El primer poema de Seidel que tradujimos fue este: E-mail de un búhoMe parece que allí hay un sistema de funcionamiento de la poesía que delata como se entreteje hoy el llamado discurso poético con el político-civil. Creo que este y muchos otros poemas de Seidel y muchos de muchísimos poetas de menos de 80 años han definido que, finalmente, como querían en los países de habla hispana los poetas de los 50-60, la política forma parte del poema. Hay, claro, una diferencia importante.  En el poema de Seidel, por ejemplo, puede verse que el texto comienza con una ironía general sobre el riego mecánico, avanza por este terreno varios metros o yardas, trae a cuento el origen mismo del sistema de riego mecánico y lleva entonces la ironía hacia una metáfora sobre el reparto de bienes en la tierra y el viejo castigo a la discrepancia. Le ha servido solo una incursión rápida en la historia de un invento casi banal del siglo XX −el riego por aspersión− para contener al fin, en dos versos, no más, la historia universal de las ideas. Recién entonces, Seidel regresa al paisaje que dio origen a este viaje, un jardín, y bajo su artificial hechizo remata con un envío amoroso. En el poema de Seidel, por ejemplo, puede verse que el texto comienza con una ironía general sobre el riego mecánico, avanza por este terreno varios metros o yardas, trae a cuento el origen mismo del sistema de riego mecánico y lleva entonces la ironía hacia una metáfora sobre el reparto de bienes en la tierra y el viejo castigo a la discrepancia. Le ha servido solo una incursión rápida en la historia de un invento casi banal del siglo XX −el riego por aspersión− para contener al fin, en dos versos, no más, la historia universal de las ideas. Recién entonces, Seidel regresa al paisaje que dio origen a este viaje, un jardín, y bajo su artificial hechizo remata con un envío amoroso.Hace 40, 50 años, nuestros hermanos mayores nos habrían dicho que este no es un poema político, sino la divagación sarcástica de un burgués liberal, que no sabe si hacer un poema de amor o un poema político. Casi aristotélicamente, nos hubieran dicho que no hay allí unidad de tiempo y espacio, y que una cosa es la asociación libre (como ellos la entendían, claro) y otra la divagación errática, para colmo, levemente perfumada de Campari tomado en el parque antes de la cena, o whisky de media noche en el mismo escenario. ¿Por qué? Pues porque los que ellos llamaban "política" era en realidad solo una parte importante (casi excluyente, eso es cierto) de la política: la propaganda. Hasta que el consumo mostró que sabía usar ese instrumento mejor que el nazismo o el comunismo, propaganda significaba "significativa simplicidad" (una expresión de R.L. Stevenson en "Una humilde amonestación", UNAM, 2006). Con esta "filosofía de la propaganda" actuaron los grandes movimientos políticos del siglo pasado. Basta recordar los abultados vientres de los burgueses y los musculosos brazos de los trabajadores en los afiches de la Revolución Rusa, o los poderosos vehículos mecánicos en la iconografía del fascismo italiano. Delatan la fuerte presencia, es cierto, de una tradición pictórica (la pre-renacentista) modificada por la llegada del comic; si se piensa que la iconografía cristiana, las ideas revolucionarias y la historieta tienen (nadie se ofenda) el mismo sustrato moral, esto no debería extrañar. Las ideas políticas del siglo XX no fueron laicas. El comic no lo fue. En las representaciones políticas y en el nuevo arte latía la idea de Apocalipsis, de Armagedón, “la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso”. En las guerras, claro, solo hay dos uniformes, dos divisas, dos modos de identificarse. De un lado, se ve negro el bando enemigo y blanco el propio; del otro lado sucede exactamente lo mismo. En el interior de cada bando, la necesidad ineludible de distinción tiende precisamente a uniformar y llevar a sospechar de los grises. El comic y la propaganda política asimilaron hasta tal punto del libro de la Revelación que no percibieron que lo estaban reescribiendo: el comic con sus eternas luchas de malos en las sombras y redentores en la luz (o, a veces, de redentores actuando en la propia sombra); la política con la simplicidad significativa del conflicto. Que haya pasado más de medio siglo, que la lucha de "los reyes de toda la tierra habitada” contra el Mal no se haya producido, que dos o tres culturas batallen hoy, y no solo dos clases sociales, que el capitalismo parezca decirnos que la crisis no es su final sino su modo de vida, que la Nueva Jerusalén, en fin, no haya descendido aún, ha llevado a los poetas, y quizá a muchos políticos profesionales y militantes políticos, a entender que la propaganda no es el principal componente del hacer en política, o bien que la propaganda es todo el hacer de la política, con sus infinitas contradicciones. Que cada acto o decir es propaganda. En aquellos tiempos en que la poesía política era, o debía ser propaganda entendida como "significativa simplicidad" estaba detrás de la idea aquella otra cosmovisión apocalíptica y redencional. Vendrían los ejércitos de obreros en lugar de las legiones de ángeles, pero entre los hombres solo algunos serían elegidos, como en el libro de Juan. El lugar entre los elegidos había que disputarlo severamente. Y, sobre todo, cuidar que el destacamento de esta vanguardia no fuera corrompido. Es decir, que el Partido no lo fuera. La poesía solo podía hacerse cargo de un estado de situación bíblico. Y alinearse. ¿Pero cuál sería su especificidad frente al cartel, el afiche, las octavillas o las consignas? Bueno, no quedaba para escoger ningún otro rasgos diferenciador que no fuese la emoción. La "emoción poética", algo así como la sal y el vinagre de la política, podía, a su vez, tener dos vertientes, ambas puras: la santa indignación o el pietismo. La poesía se llenó de íconos que respondían, casi todos, a una matriz conceptual: la Piedad, la Virgen sosteniendo la cabeza de Cristo, fuera éste el mártir popular o el obrero caído del andamio. ¿De qué otro modo podía preparar la poesía la Nueva Venida? En aquellos tiempos también, sin embargo, un poeta religioso, Ernesto Cardenal, dijo en algún reportaje, que ahora me es imposible ubicar, que la economía, la política, la ciencia, todo, en fin, entraban o podían entrar en un poema. Esto es −así lo entendí− que para el poema no estaba excluido ningún tema, pero tampoco ningún discurso, ninguna especulación, ninguna actividad de la mente o del espíritu. El poema, pensé entonces, podía hacerse incluso con cifras, con matemática, con logaritmos. No sé si Cardenal quiso decir todo esto. No recuerdo hasta dónde llegaba con su idea del poema como zona franca. Para mí, para ese entonces −los años 70 y 80− la poesía no solo podía ocuparse de los efectos de la economía en el plano emocional, sino también de la economía misma, de la ciencia y hasta de la jardinería y la agricultura, como en el caso del poema de Seidel del que leí mucho después. Cierto es: en los 60, amor y política podían, incluso debían, convivir en un poema. Pero en tanto emociones, no temas. Y mucho menos, convivir con especulaciones, con asociaciones demasiado libres, con seguimientos incluso teóricos, y menos que menos con simples registros. La poesía política otorgó de nuevo a cada actividad intelectual su libro, a cada género sus límites. Poetas revolucionarios en lo político coincidían con poetas conservadores en lo estético: una estructura reemplazaba a otra. Ninguna de las dos era demasiado tolerante. Hacer coincidir la "vanguardia política" con la vanguardia artística exigía estos ajustes, estos límites; yo diría: estos sacrificios. Y es que la vanguardia política era en todo sentido conservadora, pero nadie se había dado cuenta. No nos dábamos cuenta. O pensábamos, sí, claro, que a largo plazo... se justificarán esos límites, esas violencias, esas restricciones, así como los sacrificios de vidas humanas. Una colosal frustración, una derrota cósmica que absorbió nuestros aires redencionales como una rejilla aspiradora, nos despresurizó y arrojó al cosmos de nuevo. Para que la mente volviese a moverse en él como aquella "mosca de largas zancas sobre el río" observada por Yeats. La poesía es política hoy de esa manera. De una manera sin límites entre lo estrictamente personal y lo puramente civil. Hay que reconocer que uno se siente más cómodo así. Y que la comodidad no es burguesa. Y si lo es, no nos importa. Burgueses son los teclados, nuestras ropas, los libros impresos, las ciudades, el campo y las grandes máquinas. |

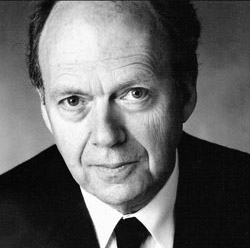

Fotografía de Frederick Seidel tomada del sitio del Griffin Poetry Prize |

|

|