|

Sobre la cita de Maldonado, me interesa proponer una doble lectura: la primera es textual, en ésta la función adverbial del ‘no’ niega la destrucción del objeto “en su ser” para afectar su forma, mediante la acción (como sujeto). La segunda es ficticia y aquí el ‘no’ se integra, a modo de sustantivo-adjetivo, al objeto: objeto-no. Para ordenar este segundo sentido señalo otras alteraciones sintácticas con la anulación de adversativas, para que, de este modo, la acción afecte tanto al ser como a la forma.

En la primera se trata del objeto, en la segunda, del objeto-no (en la ficción teórica) que se materializa e impone su negación en los niveles tanto del ser como de la forma; en ambas se crea la realidad subjetiva, dialéctica, tensa y contradictoria del Aufhenbung.

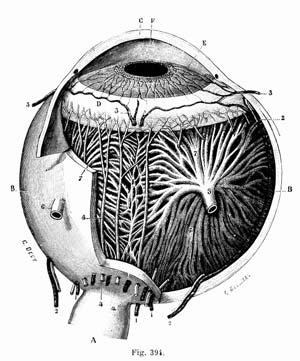

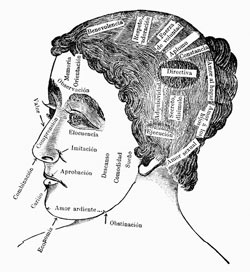

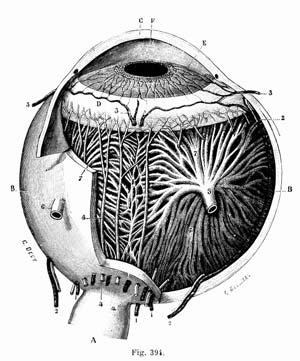

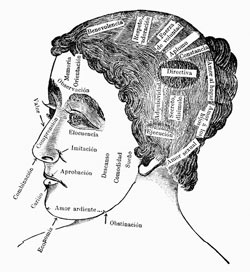

Operación al cuerpo enfermo es un libro fragmentado de poemas en prosa, que trata acerca de un personaje canceroso, con cáncer terminal. Este personaje hace un recorrido confesional en primera persona, a modo de diario, que va de las consultas iniciales de un diagnóstico tardío a la amputación de una pierna y a la certeza de su desahucio. La ruptura estructural del libro se presenta en textos breves, concatenados, que pueden leerse en cualquier orden o de manera aislada, aunque la anécdota de la enfermedad asciende progresivamente. Cada texto tiene como título una parte del cuerpo. Es, evidentemente, una disección, un desmembramiento que se reafirma con hermosas ilustraciones de tratados de anatomía del siglo XIX y principios del XX (en una cuidadosa edición de Acapulco y la UANL).

El personaje se acompaña de dos parejas: Cecilia, una novia del pasado y mejor amiga, lesbiana e inconforme con las características asignadas a lo femenino y, por lo mismo, muy crítica con estas demandas por parte de una sociedad tradicional; y Pedro, pareja del protagonista desde hace cuatro años, quien tiene sida y quiere suicidarse. Cecilia, Pedro y el protagonista conforman un triángulo más amistoso que amoroso -fuertemente sexuado. En el pasado, han mantenido una relación triangular; en la actualidad de la narración, Cecilia ha quedado fuera del vínculo amoroso pero es fundamental para ambos. El personaje se acompaña de dos parejas: Cecilia, una novia del pasado y mejor amiga, lesbiana e inconforme con las características asignadas a lo femenino y, por lo mismo, muy crítica con estas demandas por parte de una sociedad tradicional; y Pedro, pareja del protagonista desde hace cuatro años, quien tiene sida y quiere suicidarse. Cecilia, Pedro y el protagonista conforman un triángulo más amistoso que amoroso -fuertemente sexuado. En el pasado, han mantenido una relación triangular; en la actualidad de la narración, Cecilia ha quedado fuera del vínculo amoroso pero es fundamental para ambos.

Aparecen, además, tangencialmente los médicos y la familia, con quienes el paciente sostiene relaciones conflictivas y distantes. Su mundo anímico se sobrevive por Pedro y Cecilia, con quienes se identifica. El hermano es un recuerdo de infancia, que marca su vida, junto con los juguetes y el abuso sexual por parte del padre.

La des-articulación en términos del diseño (textos breves, independientes, e ilustraciones) propone el mecanismo del libro que es, desde luego, una mímesis del cuerpo metafórico (hilo conductor), que a su vez refleja los estados de salud, física y mental, de estos personajes desgastados: “que desarticule los mecanismos de supervivencia y estaré mejor”: el reconocimiento de lo fragmentario, su asimilación, es la promesa de una cura.

El cuerpo amenazado y la psique del personaje buscan en el triángulo, en la complicidad, formas de comprensión que los alejan del resto del mundo. Se encuentran, obviamente, en un punto de quiebre. La consciencia se mueve entre recuerdos, sueños, pesadillas y descripciones de una realidad que los rebasa, en la que, por ejemplo, “me entero que el pie ya está en la camilla porque lo veo ahí, pero no percibo nada” y es “El asco [quien] marca los límites del cuerpo”.

Cuerpo y enfermedad formalizan la crueldad que atraviesa la vida de los tres: Cecilia es un cuerpo informe “(porque para nosotros es mujer, pero también un poco cactus y un poco cuervo)”; Pedro tiene una extraña organicidad y en diferentes planos (metafóricos u oníricos) le meten cualquier cantidad de objetos por el culo o le salen cosas de la cabeza, especialmente, árboles y plantas: Cecilia “observa condescendiente la planta de hojas anchas que le sale de la cabeza a Pedro y le pregunta si salió de algún programa de jardinería…” (71); “una planta de sombra… como un sueño que se le escapa” (62); “Del cuello de Pedro pende el árbol que lo sostiene”.

Sobra decir que el libro, intencionalmente crudo (una denuncia), habla de todo lo que pueda perturbar: el abuso sexual del padre y el odio consecuente por parte de ambos, los procesos digestivos, los médicos que juegan turista sobre el cuerpo del paciente, la pesadilla (el embarazo de Pedro o la inversión de roles entre Pedro y Cecilia), Pedro que engulle por el culo la pierna amputada, la posible negación de la madre, el trauma, el canibalismo metafórico, la culpa, los celos, el sexo explícito, el suicidio, el sida. Todo este exceso de patetismo hacia la muerte se niega en el ejercicio del poema. Es decir, el testimonio de la enfermedad y este contexto específico en que sucede (previos al desenlace), son el objeto-no a quien la acción del lenguaje modifica y colapsa. La existencia libro verifica la vida que se pierde. En la supreción del tiempo y su diálogo mortuorio, surge el poema: “Deja de decir cuerpo, Cuerpo, deja de decir.” Es así como el objeto de negación (el 'no') destruye ser y cuerpo (ser-cuerpo), para dar lugar a la subjetividad del nombramiento y del poema.

La palabra es entonces el fundamento de la vida o de lo que queda de vida:

Hueso coxis

Cecilia me dispara palabras pesadas, palabras altisonantes. Cada letra, con una velocidad proporcional a su masa, cae o se adhiere a algún imán blanco del discurso del que somos parte. ¿Cecilia, entiendes? Aquí hay un sistema elástico, gravitacional, lingüístico que une el adjetivo ahorcado al sujeto Pedro. Mira cómo la palabra putrefacción le carcome el cuerpo. Sujeto, verbo, predicado. (59)

El lenguaje del padre (el enemigo), en cambio, es el absurdo que confunde al protagonista:

Hueso sacro

(…) Él avanza con seguridad, señala un objeto, el sillón ocre desde donde Cecilia y yo vemos el televisor, y lo nombra: codorniz. Y después señala el televisor: arroz. El suelo: reloj. Los muros: fyerte. La mesa: espuma.

Tornillo blanca pez bajo gris con.*

*Ya nadie sabe lo que digo.

(57)

También está la negación del médico. El enfermo necesita reconocer(se) en la enfermedad, para integrarla, para afrontarla, pero el médico la niega y la impide con los trámites de lo 'curativo': “¿Por todo esto me tengo que preocupar también? ¿Son síntomas de males que me acechan y que en cualquier momento se revelarán como incurables? ¿Todo debe tener una cura? ¿Todo debe estar sano? Por supuesto, un doctor no entiende de enfermedades, las elimina.” (11) También está la negación del médico. El enfermo necesita reconocer(se) en la enfermedad, para integrarla, para afrontarla, pero el médico la niega y la impide con los trámites de lo 'curativo': “¿Por todo esto me tengo que preocupar también? ¿Son síntomas de males que me acechan y que en cualquier momento se revelarán como incurables? ¿Todo debe tener una cura? ¿Todo debe estar sano? Por supuesto, un doctor no entiende de enfermedades, las elimina.” (11)

Y en su lógica desesperada, el paciente invierte la negación del mundo que lo niega: “¿Pero estar enfermo no es la reiteración de estar vivo, doblemente vivo?” (46)

“El doctor tiene miedo de decirme que tengo cáncer. Convierte la palabra en silencio. Atrofia el lenguaje.” (47)

Los sueños y juegos de Cecilia (híbrido, confuso y disforme) y de Pedro (lo femenino, natural que impone su la organicidad, pese al suicidio) me recuerdan al cuento tradicional que tiene mucho de monstruoso, de pesadilla, en esta infancia todavía cercana; hay algo también de Marosa Di Giorgio:

la sociedad disfuncional y acusadora, las transformaciones de Pedro, flores y mariposas que le brotan del cuerpo. Cecilia es "Engrapadora" (palabra-golpe, como su historia). Aunque "debe morir", el personaje no ha muerto, se mantiene ahí, en la grave habitación de palabras que invierten su negación.

|

El personaje se acompaña de dos parejas: Cecilia, una novia del pasado y mejor amiga, lesbiana e inconforme con las características asignadas a lo femenino y, por lo mismo, muy crítica con estas demandas por parte de una sociedad tradicional; y Pedro, pareja del protagonista desde hace cuatro años, quien tiene sida y quiere suicidarse. Cecilia, Pedro y el protagonista conforman un triángulo más amistoso que amoroso -fuertemente sexuado. En el pasado, han mantenido una relación triangular; en la actualidad de la narración, Cecilia ha quedado fuera del vínculo amoroso pero es fundamental para ambos.

El personaje se acompaña de dos parejas: Cecilia, una novia del pasado y mejor amiga, lesbiana e inconforme con las características asignadas a lo femenino y, por lo mismo, muy crítica con estas demandas por parte de una sociedad tradicional; y Pedro, pareja del protagonista desde hace cuatro años, quien tiene sida y quiere suicidarse. Cecilia, Pedro y el protagonista conforman un triángulo más amistoso que amoroso -fuertemente sexuado. En el pasado, han mantenido una relación triangular; en la actualidad de la narración, Cecilia ha quedado fuera del vínculo amoroso pero es fundamental para ambos.  También está la negación del médico. El enfermo necesita reconocer(se) en la enfermedad, para integrarla, para afrontarla, pero el médico la niega y la impide con los trámites de lo 'curativo': “¿Por todo esto me tengo que preocupar también? ¿Son síntomas de males que me acechan y que en cualquier momento se revelarán como incurables? ¿Todo debe tener una cura? ¿Todo debe estar sano? Por supuesto, un doctor no entiende de enfermedades, las elimina.” (11)

También está la negación del médico. El enfermo necesita reconocer(se) en la enfermedad, para integrarla, para afrontarla, pero el médico la niega y la impide con los trámites de lo 'curativo': “¿Por todo esto me tengo que preocupar también? ¿Son síntomas de males que me acechan y que en cualquier momento se revelarán como incurables? ¿Todo debe tener una cura? ¿Todo debe estar sano? Por supuesto, un doctor no entiende de enfermedades, las elimina.” (11)