|

_________________________________________________________

Defensa de la poesía

Pedro Serrano

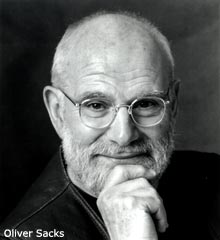

En uno de sus parabólicos ensayos Oliver Sacks describe el caso de una mujer con una deficiencia en la visión que le había impedido durante toda su vida percibir la profundidad. Es decir, la mujer veía todo en dos dimensiones, como si los diferentes planos estuvieran aplastados y todo se le pegosteara, sin saber nunca si lo que allí aparecía estaba a veinte centímetros o a dos metros de distancia. Esto, que nos sucede a todos cuando cerramos un ojo y vemos únicamente con el otro, tiene una explicación bastante sencilla. El que tengamos dos ojos en un mismo horizonte hace que al confluir su visión en un solo punto percibamos el volumen de los objetos. Esa diferencia mínima del punto de observación de cada ojo se llama visión estereoscópica y es lo que nos permite darnos cuenta de las tres dimensiones de lo real. Su carencia, sin embargo, no le impedía a la mujer operar adecuadamente en la vida. Había desarrollado técnicas que sustituían la experiencia de profundidad y atenuaban su defecto. Podía conducir un coche e incluso jugar al tenis con eficiencia suficiente. Digo “sustituían” desde nuestra perspectiva. En su caso, que nunca había sabido lo que era la profundidad, habría que decir que desarrolló técnicas distintas que le permitían descifrar el mismo mundo visual que el nuestro, sólo que de otra manera. La mujer en cuestión funcionaba en el mismo mundo que nosotros sin necesidad de una visión estereoscópica y vivía contenta con ello. Sin embargo, la mujer se curó. Al principio no notó mayores cambios. Seguía haciendo las mismas cosas de la misma forma que antes. Para la vida práctica no necesitaba distinguir la profundidad. O quizás la iba ya usando y ni siquiera lo notaba. Hasta que un día, al salir a la calle, notó que había comenzado a nevar. Se fijó, y entonces se dio cuenta también de que cada copo se distinguía en su infinita singularidad, y todos ellos en su movimiento al caer. En ese momento la percepción de profundidad la inundó. Dio dos o tres pasos y entonces, en medio de la nieve que caía, supo y sintió cómo ésta la rodeaba, cómo giraba y se movía, cómo se transfiguraba y la transfiguraba. Comenzó a llorar. Su mundo era súbitamente otro, distinto al que siempre había vivido. La percepción de profundidad la hizo trasladarse de una posición de observadora a la de participante. La racionalidad con la que se había manejado toda su vida en dos planos, y que le había permitido incluso jugar al tenis, al entrar ella en la nieve se dispersó en miles de fragmentos, que comenzaron a actuar simultáneamente en su mente. Lo que le sucedió a ella es una buena explicación de lo que pasa en poesía. Un poema atraviesa la realidad, cotidiana o excepcional, dándole y dándonos profundidad. Sin ella, o sin lo que ella representa, nuestra experiencia carece de relieves y de contornos. En uno de sus parabólicos ensayos Oliver Sacks describe el caso de una mujer con una deficiencia en la visión que le había impedido durante toda su vida percibir la profundidad. Es decir, la mujer veía todo en dos dimensiones, como si los diferentes planos estuvieran aplastados y todo se le pegosteara, sin saber nunca si lo que allí aparecía estaba a veinte centímetros o a dos metros de distancia. Esto, que nos sucede a todos cuando cerramos un ojo y vemos únicamente con el otro, tiene una explicación bastante sencilla. El que tengamos dos ojos en un mismo horizonte hace que al confluir su visión en un solo punto percibamos el volumen de los objetos. Esa diferencia mínima del punto de observación de cada ojo se llama visión estereoscópica y es lo que nos permite darnos cuenta de las tres dimensiones de lo real. Su carencia, sin embargo, no le impedía a la mujer operar adecuadamente en la vida. Había desarrollado técnicas que sustituían la experiencia de profundidad y atenuaban su defecto. Podía conducir un coche e incluso jugar al tenis con eficiencia suficiente. Digo “sustituían” desde nuestra perspectiva. En su caso, que nunca había sabido lo que era la profundidad, habría que decir que desarrolló técnicas distintas que le permitían descifrar el mismo mundo visual que el nuestro, sólo que de otra manera. La mujer en cuestión funcionaba en el mismo mundo que nosotros sin necesidad de una visión estereoscópica y vivía contenta con ello. Sin embargo, la mujer se curó. Al principio no notó mayores cambios. Seguía haciendo las mismas cosas de la misma forma que antes. Para la vida práctica no necesitaba distinguir la profundidad. O quizás la iba ya usando y ni siquiera lo notaba. Hasta que un día, al salir a la calle, notó que había comenzado a nevar. Se fijó, y entonces se dio cuenta también de que cada copo se distinguía en su infinita singularidad, y todos ellos en su movimiento al caer. En ese momento la percepción de profundidad la inundó. Dio dos o tres pasos y entonces, en medio de la nieve que caía, supo y sintió cómo ésta la rodeaba, cómo giraba y se movía, cómo se transfiguraba y la transfiguraba. Comenzó a llorar. Su mundo era súbitamente otro, distinto al que siempre había vivido. La percepción de profundidad la hizo trasladarse de una posición de observadora a la de participante. La racionalidad con la que se había manejado toda su vida en dos planos, y que le había permitido incluso jugar al tenis, al entrar ella en la nieve se dispersó en miles de fragmentos, que comenzaron a actuar simultáneamente en su mente. Lo que le sucedió a ella es una buena explicación de lo que pasa en poesía. Un poema atraviesa la realidad, cotidiana o excepcional, dándole y dándonos profundidad. Sin ella, o sin lo que ella representa, nuestra experiencia carece de relieves y de contornos.

|