|

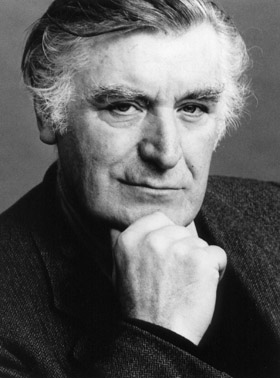

Ted Hughes |

|

Ted Hughes |

|

|

|

Visita Lucas, mi amigo, uno entre los tres o cuatro que no han cambiado, como un yo aparte, una piedra en la cama del río bajo cualquier cambio, se hizo tu amigo. eso escuché, atento. Estaba sentado derrochando juventud en una oficina cerca de Slough, mañana y tarde entre Slough y Holborn, ahorrando dinero para financiarme un salto a la libertad y al otro lado de la tierra, en caída libre para deshacerme de mi crisálida en la estela. Los fines de semana me sumergía de nuevo en el Alma Mater. Mi novia compartía un supervisor y una sesión semanal contigo y tu rival americano. Te detestaba. Alimentó con instantáneas tuyas y con quien sabe qué celuloide inflamable a mi futuro, insaciable y silencioso, de mi ciega afición, mi antorcha interna de búsqueda. Con mi amigo, pasada la media noche, permanecí de pie aventando bolas de tierra hacia una oscura ventana. Borracho, él afirmaba que era la tuya. casi tan borracho, yo no sabía que se equivocaba. Tampoco sabía que audicionaba para el papel protagónico de tu drama, gesticulando los primeros movimientos como con ojos cerrados, sintiendo el papel. Como un títere cuyos hilos son alterados, o las ancas de una rana muerta tocadas por electrodos. Bailoteaba con esos gestos, observado y juzgado sólo por la oscuridad estrellada y una sombra. Desconocido para ti y sin conocerte. Deseando encontrarte, y fallando y fallando de nuevo. Arrojando tierra hasta un vidrio que no podía protegerte porque no estabas ahí. Diez años después de tu muerte me encuentro en una página de tu diario, como nunca antes, el impacto de tu alegría cuando escuchaste aquello. Luego el impacto de tus suplicas. Y bajo esas súplicas tu miedo a que las súplicas no crearan el milagro, entonces, bajo el pánico, la pesadilla que llegó rodando para aplastarte: tu alternativa, la impensable antigua desesperación y la nueva agonía que se funde en un solo infierno familiar. De pronto leí todo esto, tus propias palabras, conforme flotaban hacia afuera de tu garganta y tu lengua y sobre tu página, como cuando tu hija, hace años ya, entró despacio, mirando fijo mi rostro, extrañada, donde trabajaba solo en la casa silenciosa, y preguntó de repente: “¿Papi, dónde está mamá?” La tierra congelada del jardín, mientras yo la cogía. A mi alrededor ese gigante reloj de escarcha de la media noche. Y en algún lugar dentro de él, queriendo sentir nada, un pulso de fiebre. En algún lugar adentro de lo entumido de la tierra nuestro futuro intentaba suceder. Miro hacia arriba, como para encontrarme con tu voz con todo su futuro urgente que ha estallado en mí. Luego miro atrás al libro de las palabras impresas. Tienes diez años de muerta. Esto es sólo una historia. Tu historia. Mi historia. Odiaste España España te asustó. España donde yo me sentía en casa. La luz sangre-cruda, las caras de anchoa aceitosas. Los bordes negros y africanos de todo, te asustaron. Tu educación había ignorado a España. La parrilla de hierro forjado, la muerte y el tambor árabe. No conocías el idioma, tu alma estaba vacía de signos, y la luz que soldaba secaba tu sangre. El Bosco tendió una mano delgada como araña y la tomaste tímidamente, como una típica americana ingenua. Veías directamente hacia la burlona risa funeraria de Goya, y la reconocías, y retrocedías conforme tus poemas se estremecían de frío, conforme tu pánico se aferraba de nuevo al colegio de América. Así que nos sentamos como turistas en la corrida de toros, y vimos toros apabullados, masacrados de modo extraño; mirando al matador de cara gris, en la barrera, justo debajo de nosotros, enderezar su espada doblada y vomitar de miedo. Y el cuerno que se escondía dentro de la barriga moscarda del picador caído, pinchaba lo que te aguardaba. España era la tierra de tus sueños: el cadáver rojo-polvo con el que no te atrevías a despertar, las amputaciones fruncidas que ningún curso literario había glamorizado. La tierra amuleto detrás de tus labios africanos. España era de lo que intentabas despertar y no podías. Te veo en una luz de luna, caminando por un muelle vacío en Alicante como un alma que espera al ferry, una alma nueva, aún sin entender, creyendo que aún es tu luna de miel en el mundo feliz, con toda tu vida a la espera, feliz, con todos tus poemas por ser encontrados. Fiebre Tenías fiebre. Una dolencia real. Habías comido algo malo. Yacías indefensa y algo loca por la fiebre. Gritabas por América y su botiquín de medicinas. Te sacudías en el inmóvil galeón español de una cama, en la casa española con las persianas cerradas, por donde la intensa luz de afuera se asomaba como a una tumba. “Ayúdame”, susurrabas, “ayúdame”. Divagaste. Soñaste que trepabas hacia el borde del pozo, y al despertar, querías trepar hacia el borde del pozo, el despejado atajo hacia la frescura del agua, la frescura del hueco oscuro, que era el mejor lugar para olvidar tu quemante confusión y el bicho extranjero. Gritaste con seguridad que morirías. Me apresuraba. Era una niñera. Me encantaba creer que eso era. Gustaba de la crisis del papel principal. Sentía que las cosas se habían vuelto reales. De pronto mi madre, como una voz conocida, despertó en mí. Llegó con un conocimiento cierto. Preparé una enorme sopa. Zanahorias, tomates, pimientos y cebollas, una mezcla en arcoiris de humeante elixir. Tenías que volverte una presa, un conducto de pura vitamina C. Te prometí que esto había salvado a Voltaire de la plaga. Tuve que saturarte y purificarte con este hervor de esencias. Puse la cuchara en tu indefensa boca abierta de pajarito, cuidadoso, imperioso, paciente, hora tras hora. Limpié tu cara arruinada en lágrimas, tu cara exhausta, toda suelta con congoja y abandono. Te di más cucharadas y las tragaste cual vida, sollozabas y decías “Voy a morir”. Entre tus bocados, leía el significado de tus gestos. Tu grito se atascó en el rojo de la catástrofe que no dejó espacio alguno para lo peor. Y pensé ¿qué tan enferma está? ¿estará exagerando? Y retrocedí, sólo un poco, por equilibrio, para hallar simetría, hacia la paciencia escéptica, sólo un poco. Si es tolerable ¿por qué haces todo esto? “Vamos”, te calmé. “No tengas tanto miedo. Es sólo un bicho, no dejes que huya contigo.” Lo que en realidad decía era: “deja de gritar, lobo.” Otros pensamientos, fríos, pensamientos familiares, cruzaron la cuerda floja: “deja de gritar, lobo, de lo contrario no sabré, no escucharé cuando las cosas realmente estén mal.” Parecía fácil ver aquellos pensamientos surgir en el momento adecuado. Mucho tiempo para pensar: “grita como si lo más terrible de las cosas horribles hubiese sucedido. Aún sucediera, con el mundo entero tarde para ayudar”. Luego el pensamiento blanco de la anestesia que ayuda a las criaturas bajo el hielo polar, y el callo que calma a los médicos abrumados. Un pensamiento torcido por la sobrecarga del dilema, el blanco-nada, que lleva a los confusos gusanos a un punto donde se enrollan y mueren. Estabas sobrecargada. No dije nada. No dije nada. El hombre piedra hizo sopa. La mujer ardiente la bebió. Dibujar Dibujar te calmaba. Tu infernal pluma atizadora era como hierro candente. Los objetos sufrieron ante su nueva presencia, torturados hasta llegar a la forma final. Conforme dibujabas me sentía relajado, tranquilo. El tiempo se abrió cuando dibujaste el mercado en Benidorms. las horas se consumían, los vendedores se acercaban a ver que los capturaras correctamente. Nos sentamos en esos escalones, en bata-descalzos, y éramos felices, nuestra fascinación turística había terminado, conocíamos los caminos en las calles del pueblo. Éramos objetos extraños familiares. Después de vender sus plátanos el vendedor nos dio un solo de violín con el tallo de los plátanos. Todo el mundo se reunió para elogiar tu dibujo. Dibujaste obstinadamente, captando detalles, hasta que apresaste la escena completa. Aquí sigue. Rescataste para siempre nuestra mañana, de otro modo, perdida. Tu paciencia, tus labios mordiéndose, capturaron el retrato de un mercado que seguía dormido en la Edad Media. Justo antes de que despertara y desapareciera bajo los gritos de un millón de inmigrantes de verano y el precipicio de hoteles deslumbrantes. Conforme tu mano iba debajo de Heptonstall para ser sujetada por la infinita oscuridad. Mientras mi pluma viaja a sólo doscientas millas de tu mano, sosteniendo este recuerdo de tu bandana roja con puntos blancos, tus shorts, tu jumper de manga corta, uno de los treinta que arrastré por toda Europa; y tus largas piernas cafés, apoyando la libreta, y la calma contemplativa que bebí de tu silencio concentrado, en esta calma contemplativa ahora bebo de tu quietud, que ninguno de nosotros puede perturbar o escapar. Rojo

Traducción Argel Corpus

El rojo era tu color. Si no el rojo, entonces el blanco. Pero el rojo era con lo que te envolvías. Rojo sangre. ¿Era sangre? ¿Era rojo ocre para calentar a los muertos? Hematita para hacer inmortal la preciosa herencia de huesos, los huesos de la familia. Cuando finalmente te saliste con la tuya nuestro cuarto fue rojo. Un juzgado, cofre cerrado para gemas. La alfombra de sangre con un diseño lleno de oscuridades, coágulos. Las cortinas: sangre de pana rubí. Del techo al piso cascadas de sangre, también los cojines. El mismo crudo carmesí en todo el sillón. Una celda palpitante. Altar azteca, templo. Sólo los libreros se refugiaron en el blanco. Y afuera de la ventana amapolas delgadas, frágiles arrugas, como la piel sobre la sangre; salvias, cuyo nombre te dio tu padre, borbotones de sangre desde una herida; y rosas, últimas salpicaduras del corazón, catastróficas, arteriales, malditas. Tu larga falda de terciopelo, una faja de sangre, un encendido borgoña. Tus labios un profundo carmesí. Te regocijabas en el rojo. Lo sentí crudo: como las tiesas orillas de un herida que se endurece. Podía tocar la vena abierta, el brillo seco de una costra. Todo lo que pintabas lo pintabas de blanco, después lo salpicabas con rosas, lo derrotabas, te inclinabas sobre él, goteando rosas, llorando rosas, y más rosas, luego, a veces, entre ellas, un pequeño pájaro azul. Te iba mejor el azul. El azul era alas. Y, desde San Francisco, un martín pescador, azules sedas envolvían tu embarazo con caricias de crisol. El azul era tu espíritu protector, no un demonio carnívoro, sino electrificado, un guardián considerado. En el infierno del rojo te escondiste de la blancura óseo-clínica. Pero la joya que perdiste era azul.

Ver "Leer a Hughes"

|

|

|

| {moscomment} |