|

No. 83 / Octubre 2015 |

Homenaje a Augusto de Campos Presentación, Rodolfo Mata Luis Bravo, poema sonoro André Vallias y Lica Cecato, transcreación de "flor da pele" de Augusto de Campos Arnaldo Antunes, “Coraçãocabeça” Omar Khouri, “Augusto de Campos: poeta, poeta, poeta e poeta” Marcos Siscar, “La crisis del libro o la poesía como anticipación” José Molina, “Arte radical = Crítica radical / Augusto de Campos / AntiCrítico / AC” Rodolfo Mata, reseña de “Outro” Julio Mendonça, “La palabra expandida en la poesía de Arnaldo Antunes” |

| Omar Khouri |

|

(Traducción de José Molina)

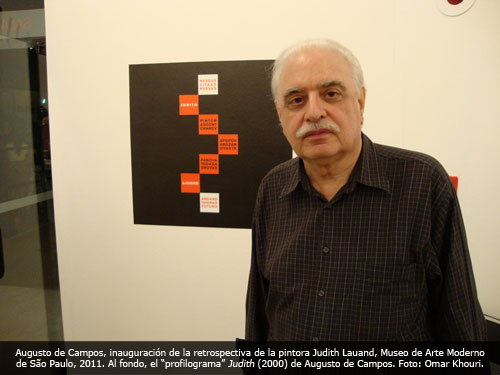

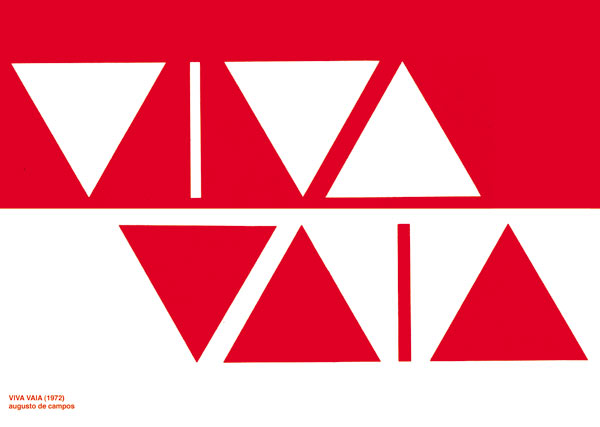

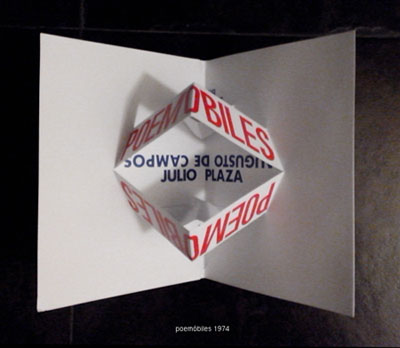

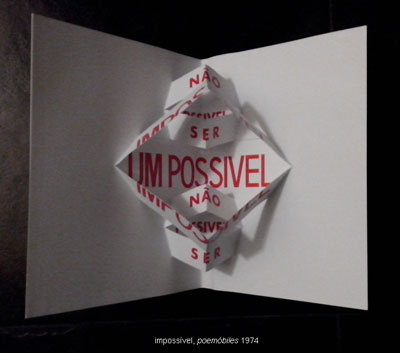

En aquel noviembre de 1974, una noche con lluvia, yo salía de la residencia de Augusto de Campos – con quién había tenido contacto telefónico, gracias al directorio de teléfonos de São Paulo – muy feliz y por varios motivos: por haber sido recibido por él, que ya se me figuraba como un mito viviente – vivísimo y en medio de una producción bastante inventiva a sus 43 años y medio de edad – por haber tenido una larga conversación en la que, más allá de informaciones preciosas que me daba sobre la producción más experimental que había en Brasil y también en el exterior, abordó mi primer libro, hecho semi-artesanalmente, y me señaló, de frente, lo que mejor le parecía (era poco pero era mucho por venir de él) – en verdad, el título era interesante: Jogos e fazimentos, junto con otras dos o tres piezas sólidas y fue, justamente, sobre éstas que el poeta discurrió respetuosamente. En aquella época, era muy difícil encontrar materiales publicados sobre la Poesía Concreta y, días antes de la visita –yo ya había llevado a su casa algunos ejemplares de mi libro, que eran para él y para su hermano Haroldo de Campos (supe después por un amigo, que él se refirió a mi librito como “arista y seda”)– él me había indicado el único título que existía en el mercado y era el volumen 6 de Poetas del Modernismo, de MEC-INL, el cual contenía un capítulo sobre la Poesía Concreta (AZEVEDO FILHO org. 1972: 125-201). En medio de otras corrientes y otros autores, además de un estudio introductorio hecho a dos cabezas y cuatro manos por Augusto y Haroldo de Campos, incluía una antología de poemas concretos con comentarios sucintos y esclarecedores. Lo adquirí rápidamente y devoré el capítulo de los concretos. En aquella época, habiendo regresado a Pirajuí después de cursar Historia en la USP, venía a São Paulo semanalmente por una materia que todavía cursaba en la Facultad de Educación, para obtener la Licenciatura, puesto que ya había obtenido el título de Bachiller en Historia el año anterior. Algo más: Augusto me dijo, en una llamada telefónica antes de la visita, que sería lanzada en la “Feria de Bahía” una revista que venía de la tierra de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Gal Costa, que se llamaba Código y que era de lo bueno que estaba ocurriendo en Brasil en términos de publicación de poesía. Fui a la Feria y adquirí Bahia-Invenção, Polém, pero no estaba Código (o no la encontré en ese momento). Bueno, pero en esa primera visita a la casa de Augusto de Campos salí con el número 1 de Código (que sería una de las inspiraciones del primer número de Artéria), algunas direcciones – inclusive la de Edgard Braga, de quien me hice amigo – y obras poéticas: publicaciones autofinanciadas de Augusto: el Viva vaia en edición autónoma, Equivocábulos, Colidouescapo y algunas otras de otros poetas. Una cosa que me dijo Augusto que me marcó fue: “escogiste un camino difícil, el de la experimentación. No es sencillo llevar adelante esa tarea. ¿Estás conciente de eso?” Creo que ya estaba conciente de mi elección.  * Como narré en un ensayo que escribí hace algunos años sobre las revistas Noigandres e Invenção (KHOURI 2006: 21), tuve noticias del concretismo en varias ocasiones anteriores a ese 1974: al final de los años 50 e inicio de los 60 (con más certeza), en el Salón Nobre de IEDAP, en Pirajuí, donde fueron anunciados baile y música concretos; en una conferencia (segunda parte de la década del 60), en que el conferencista mostró Invenção no. 5, que había acabado de salir. Un poco más tarde, con Contracomunicação, de Décio Pignatari, en que el autor, en la “Teoría de la guerrilla artística” dice que las ideas ahí expuestas son de él tanto como de Augusto de Campos (PIGNATARI 1971: 166); y en el Panaroma do Finnegans Wake en que, además de los fragmentos recreados de James Joyce, pude apreciar la magnífica transcreación hecha por Augusto de Campos del “Jabberwocky” / “Jaguadarte”, de Lewis Carroll (A. de CAMPOS y H. de CAMPOS 1971: 103). Parecía, de hecho, un poema creado originalmente en portugués y por un gran poeta. En la época de la visita, Paulo Miranda y yo ya habíamos creado la Nomuque Ediciones, que editó mi primer libro, además de dos poemas autónomos, y ya pensaba hacer la revista Artéria: ¡un nombre muy sugestivo! También había entrado en contacto con los hermanos Figueiredo: Luiz Antônio, Carlos y Zéluiz, de Presidente Alves –ciudad vecina de Pirajuí– jóvenes creadores muy bien informados en el campo de las Artes –que tenían un papel importante en discusiones y en la realización de algunos proyectos poéticos– así como con Décio Pignatari, que me prometió una colaboración para Artéria. Augusto se comprometió a colaborar con la publicación, seguido por Haroldo de Campos, publicación que, de cualquier forma (o tal vez “a pesar de”), acabó saliendo y salió bien. Tendríamos muchos más encuentros en esos más de 35 años de conocimiento y amistad que se iniciaban.  * Augusto Luiz Browne de Campos fue dado a luz en la ciudad de São Paulo, el 14 de febrero de 1931, hijo de Eurico de Campos y Elvira Almeida Prado Browne de Campos, un año y medio después de Haroldo Eurico Browne de Campos, hermano con el que pudo compartir el gusto por los estudios y por la poesía: lectura y elaboración. Puede imaginarse entonces cómo era aquella casa, en que la inteligencia sumada al talento de los hijos debía de dotarla de toda una singularidad. No obstante, además de cultivar el talento y la inteligencia, los niños adoraban el futbol, el cual practicaban en la calle, ya desde entonces en el barrio de Perdizes. Augusto –que tuvo clases particulares de piano, durante casi año y medio con una profesora– estudió en el Colégio São Bento y cursó Derecho en la Faculdade do Largo de São Francisco, lo cual le permitió desarrollar trabajos relacionados con las leyes: fue consultor jurídico del Estado de São Paulo durante décadas. Sin embargo, siempre se consideró esencialmente poeta: si algún papel importante habría de tener en esta sociedad, sería como poeta. Aun así, el involucrarse con cosas áridas a primera vista, como el estudio de la legislación y la redacción de carácter jurídico, no lo hacían infeliz, pues se ocupaba de las tareas profesionales con desenvoltura, dada su gran capacidad de lectura y redacción, cosas que le eran exigidas en el trabajo. Sin embargo, se propuso entonces nunca llevarse a casa tareas de la Asesoría. Por otro lado, jamás representó el papel (el género) “vida de artista” por ser poeta, sino que se veía como un ser común, como un productor de lenguaje aunque hacía cosas poco comunes. Amante de lecturas como su hermano, entre ambos formaron una biblioteca común que desmontaron cuando Haroldo se casó: tuvieron que repartir fraternalmente el acervo y recuperar poco a poco lo que se quedaría con el otro. (En esas fechas el trío Noigandres se encaminó hacia los enlaces matrimoniales, todos sus miembros se casaron el mismo año de 1954, con poco margen de diferencia: primero Décio Pignatari, seguido de Haroldo de Campos, y poco después Augusto, con la carioca Lygia de Azeredo, a quien había conocido en Río de Janeiro). Augusto, a diferencia de Décio y Haroldo, no tuvo deseos de ejercer la docencia en alguna universidad de São Paulo, aunque se haya pensado en él para ese puesto en varias ocasiones: con certeza habría sido un gran profesor del Posgrado en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, donde trabajaron sus compañeros de aventura poética y teórica. Atento a producción artística de Occidente, Augusto procuró colocar sus servicios poéticos en pro de la Humanidad y, estando siempre al día de lo que ocurría, fuera y dentro de Brasil, estudiaba el pasado de la creación universal, atento a los valores recién recuperados en términos de experimentación artística y también a los recuperables, hasta llegar a recuperar algunos de ellos. Fue entonces cuando entró en el campo de la ensayística y en el hercúleo trabajo de traducción de autores que vendrían a componer un paideuma, en el sentido que Ezra Pound lo entendía (un conjunto mínimo de poemas, con el máximo de información poética, que buscaba facilitar el trabajo para las nuevas generaciones). Viajó algunas veces a Europa, a Estados Unidos y a algunos otros países americanos, pero no llegó a ausentarse de Brasil por períodos prolongados. Su única incursión en el campo de la docencia tuvo lugar en Estados Unidos, en 1971, cuando fue invitado a impartir cursos sobre el Barroco y Sousândrade. Esto no quiere decir que no haya practicado la docencia, sino que lo ha hecho personalmente, a través de la conversación y la divulgación de las expresiones artísticas más experimentales de todos los tiempos. También lo ha hecho por medio de un trabajo metalingüístico que, si bien es de altísimo nivel, posee un carácter didáctico, que hace posible una lectura fluida aunque con algunas piedras diseminadas en el camino. *  Dibujante desde muy temprana edad, sus pequeños trabajos eran motivo de negociaciones entre los miembros de la familia, muy pronto apareció también el poeta que, al final de los años 40, se definió con firmeza y grandeza, época en que, además de su hermano, también artista de la palabra, encontró a Décio Pignatari en la Facultad de Derecho. En torno a la poesía, la amistad y las discusiones, y habiendo publicado sus primeros libros de poemas – Décio y Haroldo, en 1950, respectivamente, O carrossel y Auto do possesso, y Augusto, O rei menos o reino (1951) – los tres poetas llegaron a conformar el grupo Noigandres, en 1952, consolidado con la publicación del nº 1 de la revista Noigandres, que duraría cuatro números más, hasta 1962, época en que ya había sido lanzada la revista Invenção, heredera de la página “Invenção”, que había circulado en el Correio Paulistano. En 1953 apareció la serie Poetamenos, compuesta de 6 poemas + un texto-manifiesto introductorio. Los colores: de dos a seis, entraban en la composición de los poemas como elementos de orden estructural: eran una especie de traducción intersemiótica de la “melodíadetimbres” del músico austríaco Anton von Webern e indicaban, por lo tanto, diferentes timbres vocales: los poemas no sólo eran oralizables sino que fueron oralizados en los años 50, contrariando las opiniones que veían el asunto como imposible. Los poemas circularon en copias hechas con papel carbón de colores y concursaron, en 1954, por el Premio Mário de Andrade, en la ciudad de São Paulo, aunque no llegaron a la fase finalista. El conjunto de poemas sólo pudo ser publicado integralmente y por el proceso tipográfico de impresión en 1955, en el nº 2 de la revista Noigandres. Ese mismo año fue cuando Augusto sugirió dar el nombre Poesía Concreta al trabajo que realizaban, considerando que ya había Arte y Música concretas. La denominación propuesta fue aceptada por el poeta suizo-boliviano radicado en Alemania, Eugen Gomringer, que desarrollaba una investigación poética semejante y que había entrado en contacto con Décio Pignatari, en un viaje de éste por Europa, 1954-56 – véase el fragmento de la carta de Gomringer a Pignatari, 30.08.1956 (A. De CAMPOS et al. 2006: 261-262). Ese conjunto de poemas, Poetamenos – ¡Augusto de Campos a los 22 años! – ya le garantizaba al poeta un lugar especial entre los grandes creadores del siglo XX. Desde luego, habían existido antecedentes, incluso anteriores a Blaise Cendrars, en el uso de colores en textos artísticos. No obstante, el elemento-color en la serie referida (que acabo siendo considerada el primer conjunto sistemático de poemas concretos) asumió una función estructural. Ni siquiera el poeta, en el territorio del color, superaría su propia hazaña. Dibujante desde muy temprana edad, sus pequeños trabajos eran motivo de negociaciones entre los miembros de la familia, muy pronto apareció también el poeta que, al final de los años 40, se definió con firmeza y grandeza, época en que, además de su hermano, también artista de la palabra, encontró a Décio Pignatari en la Facultad de Derecho. En torno a la poesía, la amistad y las discusiones, y habiendo publicado sus primeros libros de poemas – Décio y Haroldo, en 1950, respectivamente, O carrossel y Auto do possesso, y Augusto, O rei menos o reino (1951) – los tres poetas llegaron a conformar el grupo Noigandres, en 1952, consolidado con la publicación del nº 1 de la revista Noigandres, que duraría cuatro números más, hasta 1962, época en que ya había sido lanzada la revista Invenção, heredera de la página “Invenção”, que había circulado en el Correio Paulistano. En 1953 apareció la serie Poetamenos, compuesta de 6 poemas + un texto-manifiesto introductorio. Los colores: de dos a seis, entraban en la composición de los poemas como elementos de orden estructural: eran una especie de traducción intersemiótica de la “melodíadetimbres” del músico austríaco Anton von Webern e indicaban, por lo tanto, diferentes timbres vocales: los poemas no sólo eran oralizables sino que fueron oralizados en los años 50, contrariando las opiniones que veían el asunto como imposible. Los poemas circularon en copias hechas con papel carbón de colores y concursaron, en 1954, por el Premio Mário de Andrade, en la ciudad de São Paulo, aunque no llegaron a la fase finalista. El conjunto de poemas sólo pudo ser publicado integralmente y por el proceso tipográfico de impresión en 1955, en el nº 2 de la revista Noigandres. Ese mismo año fue cuando Augusto sugirió dar el nombre Poesía Concreta al trabajo que realizaban, considerando que ya había Arte y Música concretas. La denominación propuesta fue aceptada por el poeta suizo-boliviano radicado en Alemania, Eugen Gomringer, que desarrollaba una investigación poética semejante y que había entrado en contacto con Décio Pignatari, en un viaje de éste por Europa, 1954-56 – véase el fragmento de la carta de Gomringer a Pignatari, 30.08.1956 (A. De CAMPOS et al. 2006: 261-262). Ese conjunto de poemas, Poetamenos – ¡Augusto de Campos a los 22 años! – ya le garantizaba al poeta un lugar especial entre los grandes creadores del siglo XX. Desde luego, habían existido antecedentes, incluso anteriores a Blaise Cendrars, en el uso de colores en textos artísticos. No obstante, el elemento-color en la serie referida (que acabo siendo considerada el primer conjunto sistemático de poemas concretos) asumió una función estructural. Ni siquiera el poeta, en el territorio del color, superaría su propia hazaña.* Arte es forma. Todas las artes, si son Artes, tienen a la forma como su punto nodal. El término “formalista” no debería ser utilizado de manera peyorativa, ni debería, tal vez, ser utilizado para calificar a alguien: si alguien es artista, privilegia necesariamente la FORMA. Cuando Jakobson, quien fue un formalista histórico, expone su teoría en un trabajo primoroso, en que trata de las funciones del lenguaje, con vistas a la Función Poética –acerca de lo que hace de un mensaje verbal una obra de arte, o sea, Poesía –, la explica por la paradigmatización del sintagma, lo que significa que hay, en la Función Poética, una prevalencia de la forma. Lo que se debe deducir de eso es que la prevalencia de la forma implica una potencialización semántica y es así que las obras de arte atraviesan siglos, despertando, permanentemente, interés, y es esto lo que mantiene la frescura de una obra a través de los tiempos, lo que permite permanecer junto a Eliot y a Pound. Jakobson – el texto referido es “Lingüística y poética” (JAKOBSON 1974: 118-162), último gran texto que roza la médula de la Poesía, y uno de los diez grandes textos que tratan de la Poética, desde Aristóteles – considera a la Poesía como el arte de la palabra, por excelencia, y la poesía considerada por él es poesía-verso. Sin embargo, su texto no sólo rebasa el universo de lo verbal sino que también presenta alguna validez para considerar la poesía-sin-versos y aquella que se adentra en el mundo de las fusiones de códigos. *  Hay momentos en que se tiene que ser radical al extremo, aunque esa radicalidad pueda acompañar al artista siempre, siempre. Sin radicalidad no se llega a hacer cosas grandes. Después de un tiempo, ciertas posiciones pueden parecer excesivas, exageradas, o incluso pueden rozar los límites de lo imposible. Sin embargo, lo importante es tener las ideas y llevar adelante los proyectos. Solamente así se pueden alcanzar conquistas significativas. Se opta por una línea de conducta artística y todo el resto se deja a un lado. Se deja para después el tiempo de la sabiduría: el de ver la calidad dondequiera que esté. Hay momentos en que se tiene que ser radical al extremo, aunque esa radicalidad pueda acompañar al artista siempre, siempre. Sin radicalidad no se llega a hacer cosas grandes. Después de un tiempo, ciertas posiciones pueden parecer excesivas, exageradas, o incluso pueden rozar los límites de lo imposible. Sin embargo, lo importante es tener las ideas y llevar adelante los proyectos. Solamente así se pueden alcanzar conquistas significativas. Se opta por una línea de conducta artística y todo el resto se deja a un lado. Se deja para después el tiempo de la sabiduría: el de ver la calidad dondequiera que esté.* * El trabajo de Augusto de Campos como traductor de poesía se ubica en un proyecto a un mismo tiempo individual y colectivo: a la vez que responde a necesidades del grupo Noigandres de construir un corpus significativo de la mejor poesía universal, en portugués, atendía a las necesidades personales del poeta: estudio y (re-)creación de poemas. Para los concretos, la traducción de Poesía siempre fue una categoría de la creación (el ejemplo-Pound entra ahí con mucha fuerza), siendo el traductor también poeta: el poeta del poeta. El texto traducido es autónomo y recíproco: él mismo es una obra de arte y trae consigo la memoria del original que lo motivó. Traducción: re-creación o transcreación, creación de la creación, una meta-creación. Haroldo de Campos, que se ocupó mucho también de la teoría de la traducción del texto poético, acabó siendo nuestro mayor teórico de la traducción de Poesía (H. de CAMPOS 1970: 21-38, e 1989: 82-95). La gran cuestión en la traducción de poemas: encontrar equivalencias morfo-semánticas en la nueva lengua. Augusto llegó a hablar de traducción-arte, simplemente, y acabó resumiendo la cuestión así: de grandes versos en el idioma original tienen que resultar grandes versos en portugués. Esto significa que, más allá del conocimiento de los idiomas en juego, es necesario dominar la tecnología del verso y poseer una sensibilidad, que entra como componente de la dialéctica de todo y cualquier proceso artístico. No siempre basta todo eso – es necesario un momento especial para encontrar soluciones plausibles para una determinada pieza o para un pasaje especial del poema (Haroldo habla en varios momentos de la “ley de las compensaciones” que acompaña al traductor de poesía: lo que se pierde en un pasaje, se gana en otro, idea que es compartida por Augusto y por otros traductores-recreadores). Augusto me dijo en cierta ocasión, por teléfono, cuando yo discurría sobre la excelencia de una traducción suya: “En el oficio del traductor de poesía, tener conocimiento de los idiomas y muchas tablas, o sea, el dominio técnico, son muy importantes, pero en ciertos momentos es necesaria la interferencia de los dioses. ¡O no sale nada!” Es obvio que el poeta se refería a la inspiración que, de hecho existe, y que, como ya lo dijo otro poeta, no es sino un momento de extrema felicidad en que todo colabora para que la cosas se den. Otro punto importante en el trabajo de Augusto-traductor-de-poesía es el hecho de que traduce solamente lo que es de su agrado (lo cual no excluye algún pedido interesante de un amigo – él lo toma como un desafío). De los idiomas que conocía originalmente, abrió el abanico aprendiendo otros, consiguiendo efectos excepcionales como el de hacer que grandes poetas de otras realidades lingüísticas fueran grandes poetas también en portugués. Trabajó poemas de Arnaut Daniel (y de otros poetas provenzales), Dante, Donne, Mallarmé, Pound, Cummings, Maiakovsky y muchos más. Éste es todavía un trabajo en proceso. Sus traducciones se colocan entre las grandes piezas producidas originalmente en portugués, o sea, acabaron siendo incorporadas al acervo poético de nuestro idioma (por lo menos por parte de la crítica más inteligente y sensible de la cual disponemos). Incluso, sin abandonar el rigor, Augusto ha reconsiderado posiciones y buscado la calidad dondequiera que se encuentre. “Una de las pocas ventajas de la longevidad es la de poder reconfigurar conceptos y prejuicios, una disposición que me permitió reconciliarme con poetas aparentemente tan distantes de mis proyectos juveniles de poesía, como Rilke y Byron, por ejemplo. Considero un privilegio haber sobrevivido para reevaluarlos como merecen y dedicarme, apasionadamente, a verter ejemplos de sus obras más inventivas a nuestra lengua, bajo la perspectiva de la crítica creativa, de la crítica vía traducción” (A. De CAMPOS 2009: 9). Su trabajo de traductor-recreador se une al de su hermano Haroldo, al de Décio Pignatari y al de algunos pocos más, formando un corpus ya considerable en el universo de la transcreación en el mundo lusófono. Revelar-recuperar valores poéticos, así como divulgarlos, fue también un proyecto que Augusto realizó en equipo o individualmente, dando visibilidad a ciertos creadores que ya eran conocidos pero que fueron, a partir de entonces, mostrados en toda su grandeza. Algunos estudios, aunque abordaban figuras internacionales, fueron muy importantes, principalmente, para nosotros los brasileños. Sin embargo, lo más relevante fue la recuperación de creadores de suma importancia que, o habían sido poco apreciados o ni siquiera habían sido considerados. Entre ellos hay que destacar a Sousândrade, Pedro Kilkerry, Oswald de Andrade y Pagu, entre otros.  * Habituado al trabajo en equipo, ya que participó en un grupo de vanguardia, en aquel sentido clásico de grupo, en que las personas se apoyan y comulgan con las mismas ideas, renunciando parcial y temporalmente a un proyecto de arte individual en pro del proyecto colectivo, de grupo (y el Grupo de Poesía Concreta brasileña fue, tal vez, el grupo de vanguardia que tuvo más larga duración, aunque haya experimentado cambios en su interior), Augusto realizó una obra importante en colaboración con el artista plástico español, radicado en São Paulo, Julio Plaza. Antes, había trabajado con Waldemar Cordeiro – en los Popcretos – pero de ahí resultaron trabajos individuales que formaron parte de la exposición que tuvo lugar en la Galería Atrium, en el edificio Zarvos, en São Paulo, en el año 1964. Aunque estuviera en muchos momentos participando junto con su hermano Haroldo en proyectos de rehabilitación de valores poéticos y de traducción, fue con Julio Plaza, en los años 70, que Augusto de Campos realizó un importantísimo trabajo-en-colaboración, que dejó huella en las artes-gráficas-plásticas-poéticas del país. De ese trabajo resultaron tres obras que, en la época de su publicación, fueron motivo de alegría entre los aficionados de la experimentación artística: Poemóbiles, Caixa preta y Reduchamp. Una cuarta obra fue la lectura grafo-semántico-sonora del “Infierno de Wall Street”, el canto décimo del Guesa, de Sousândrade, que quedó entre sus primeros estudios, algunos de los cuales me mostró, en aquella época, Julio Plaza. Poemóbiles (1974): conjunto verbivocovisual y táctil, antecedido por los Objetos serigráficos de Julio Plaza, edición de 1969 de Julio Pacello, que venía con un poema de Augusto de Campos – “Abre” – tridimensionalizado y cromatizado por el artista plástico. Caixa preta (1975): increíble exposición portátil – con interactividad, pues traía piezas para ser montadas por el lector-espectador – de Julio Plaza y Augusto de Campos, que contenía un disco (compacto simple) en el que Caetano Veloso oralizaba dos poemas de Augusto. Reduchamp (1976) que contenía texto de Augusto de Campos con íconos de Julio Plaza – una bella valoración/lectura verbal/no-verbal de la obra de Marcel Duchamp, quien cambió la concepción que se tenía del objeto artístico y señaló la preeminencia de la idea en el Arte. Otros trabajos aparecieron que mostraban algún grado de colaboración entre los dos artistas, en tareas como la diagramación y la utilización de las nuevas tecnologías, estas últimas muy apreciadas por Augusto de Campos, como se podía ver desde su texto-manifiesto de presentación del volumen Poetamenos (1953). También hubo participación en otros eventos como revistas, exposiciones de poemas – de la holografía (en la que tuvo un papel importante Moysés Baumstein) al videotexto, junto con carteles computarizados, láser-poemas, etc. Hace más de dos décadas que Augusto lidia con la computadora, realizando gráficamente sus propios poemas y libros, utilizándola como herramienta y prescindiendo, casi siempre, de técnicos, pues estudia y domina los programas que utiliza. * Augusto siempre ha sido un gran divulgador de la mejor poesía que se hace y se ha hecho en Brasil y en el mundo y siempre ha comunicado con satisfacción sus descubrimientos en las conversaciones que mantiene con otros poetas y por medio de textos metalingüísticos sobre poesía y música, principalmente, ejerciendo verdaderamente un papel de docencia. Además del universo de la música erudita, ha divulgado la crema y nata de la música popular, principalmente de Brasil y los Estados Unidos. En el ámbito erudito ha sido el mayor promotor de la música de John Cage en Brasil. * Augusto de Campos con su esposa Lygia de Azeredo Campos y sus hijos Roland y Cid, residían en un departamento no muy grande pero confortable en la calle Bocaina, esquina con Cardoso de Almeida, en el barrio de Perdizes, ciudad de São Paulo. Y ahí permanecieron durante más de tres décadas hasta que los hijos fueron dejando la casa por motivos de estudio, trabajo y matrimonio, de donde vinieron los nietos: por parte de Roland, Raquel, y por parte de Cid, Julie y Theo. Del departamento de Bocaina (ocupado de 1964 a 2001) se mudaron a la calle Apinagés, donde residen hasta el día hoy. El departamento de Bocaina me resulta memorable porque corresponde a un tiempo en que las cosas sucedían de un modo más perceptible para mí, aunque ya no se viviera la época de las vanguardias históricas (en las que incluyo las vanguardias de los años 50). Se entraba al departamento del 6º piso y se llegaba a un corredor en cuyas paredes se podían ver cuadros, como uno de Mauricio Nogueira Lima de la fase heroica, pruebas-de-color de las capas de la revista Noigandres 1, y un estante con libros y discos. A la izquierda había una sala con un gran sofá, sillones comodísimos y una mesita de centro circular con cubierta de mármol – lugar en el que nos reuníamos para entablar largas conversaciones –, espacio que estaba comunicado con un comedor en que se veía una mesa grande, sillas y un piano, que a veces utilizaba Eurico de Campos, padre de Augusto, compositor, a quien vi tocar-cantar muchas veces en casa de Samira Chalhub y João Jorge Rosa Filho, sus amigos. En las paredes (que a lo largo de décadas presentaban poca variación), había trabajos increíbles de sus amigos y de otros artistas como Volpi, Hermelindo Fiaminghi, Regina Silveira, y algunos objetos, como el trabajo de Regina Vater, a los cuales, con el tiempo, se juntaron otros, destacándose entre ellos un poema-objeto de John Cage, en láminas de acrílico con inscripciones que se entrecruzaban por aquella transparencia. Encima del piano-armario, había pinturas del padre de Augusto, que vinieron a sustituir un cartel que reproducía, si no me equivoco, un trabajo de Beardsley – ilustración para la Salomé de Oscar Wilde. Libros, muchos libros, impecablemente organizados en estantes. Eran constantes mis visitas a casa de Augusto y no había un mes en que no fuera a una comida, de las mejores de mi existencia, con platos deliciosos – Lygia contaba con una ayudante, Norayr, que era una cocinera estupenda – y las comidas eran acompañadas con vino (para quienes lo apreciaban, el cual no era mi caso) y grandes conversaciones. Generalmente iba a aquellas reuniones con Paulo Miranda. Los niños, Cid y Roland, aparecían raramente (después tendría más contacto con ellos –era yo mucho mayor–; Roland, físico y poeta y Cid, músico). Para mi generación, la casa de Augusto de Campos y Lygia de Azeredo Campos representó lo que representaron para otras generaciones las casas paulistanas de Paulo Prado, Doña Olívia Guedes Penteado, Mário de Andrade, Oswald de Andrade-Tarsila de Amaral y menos, tal vez, la del senador Freitas Valle. ¡Con qué placer íbamos ahí! Siempre había una conversación enriquecedora: Augusto, pacientemente desempeñaba el papel de una especie de profesor y divulgador de novedades en términos de libros, discos y películas. En esas ocasiones no sólo escuchábamos sino que participábamos en la conversación, eran momentos en que no existía una jerarquía. (Las conversaciones, a veces, se extendían en bares –o se desarrollaban por completo en ellos– como el Krystal Chopp, en la esquina de la calle Cardoso de Almeida con Dr. Homem de Mello.) En los años 70 y 80, principalmente, la disposición que Augusto mostraba era grande: distribuía su tiempo para recibir personas 2 o 3 días a la semana o hasta 4. La grandeza de una casa son sus habitantes y para recibir personas es necesario, antes de todo, tener disposición para dedicar un tiempo, generalmente grande, a las sobremesas. Augusto y Lygia (quien a veces participaba de la conversación, con observaciones inteligentes y preciosas: era una especie de memoria viva de procesos importantes que experimentó su marido, además de que mostraba su gran sensibilidad para la Poesía) siempre hicieron sentir a sus invitados como en casa, al grado que éstos se quedaban 4, 5 o hasta 6 horas. Después, con un cierto remordimiento, llegué a pensar cómo y cuánto le impedíamos al poeta producir en esas horas. Pero a Augusto, con certeza, le gustaba tener interlocutores de generaciones diversas: de Paulo Miranda y Paulo Leminski, a Haroldo de Campos y Décio Pignatari, pasando por Pedro Xisto y Edgar Braga. Mucha gente importante pasó por aquel departamento de Bocaina: Caetano Veloso, Tetê Espíndola, Lenora de Barros, José Lino Grünewald, Ronaldo Azeredo, Walter Silveira, Tadeu Jungle, John Cage, entre muchos otros. El departamento de la calle Bocaina, en un sexto piso de un sólido edificio, pasará a la historia como un gran punto de reuniones importantes para la Poesía en São Paulo, reuniones que se llevaron a cabo por muchos años.

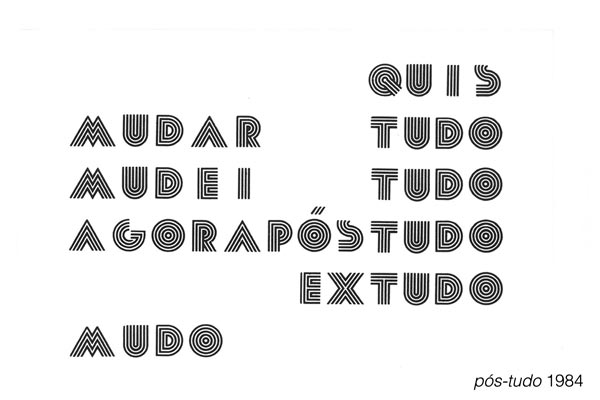

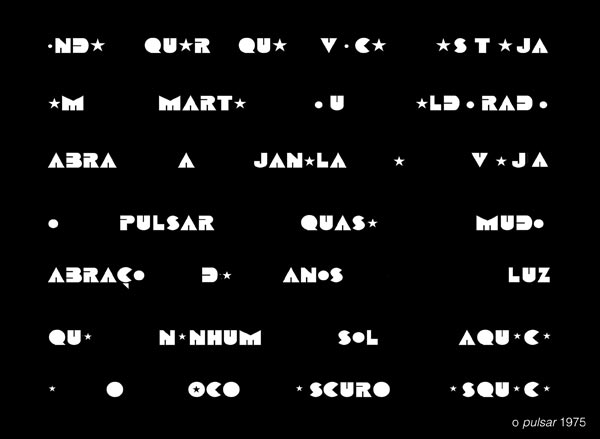

* Augusto colaborador de revistas: siempre dispuesto y con trabajos inéditos. Colaboró – y esto para los poetas, como dice Augusto, es donación de sangre – con Artéria desde el nº 1, siempre con un magnífico material. Ya había colaborado con Navilouca, Polem, Código (fue un poema suyo el que terminó dando el nombre a la revista editada en Salvador-Bahía por Erthos Albino de Souza). Lo mismo pasó con Poesia em greve, Qorpo Estranho, Zero à Esquerda y tantas otras publicaciones que vivieron al margen del sistema editorial brasileño. * El poeta Augusto de Campos vivió varios tropiezos a lo largo de esas décadas ultra-productivas: no llegó a la final del concurso de poesía Mário de Andrade, en el año 1954 – estaba, como ya lo dije, concursando con la serie Poetamenos. Esto me hace recordar a Fernando Pessoa que, habiendo elaborado uno de los más importantes libros de poesía del siglo XX – Mensagem – participó en un concurso en el que obtuvo sólo un segundo lugar, él que ya era ¡hors concours! Sufrió el castigo de ser excepcional (lo cual suscita incomprensión). Siendo Augusto de Campos co-inventor de la Poesía Concreta – movimiento que surgió como portador de una nueva sensibilidad, un nuevo modo de operar las palabras, intersemióticamente, y un nuevo modo de ver la Poesía – recibió muchas pedradas; pero eso ya era de esperarse y el poeta estaba preparado para lo que viniera. Siempre que lo consideró necesario, respondió brillantemente a las críticas: formaba parte de un grupo de grandes poetas y teóricos que poseían una creencia inquebrantable en los trabajos que realizaban. Es necesario decirlo: la Poesía Concreta fue el movimiento vanguardista de Brasil que creó con más rigor enemistades duraderas. El Augusto guerrero: contra los enemigos declarados, tiros certeros, siempre que sea necesario y contra los no-enemigos, pero conservadores, que mostraban su posición anti-vanguardia: cachetadas para despertarlos. La Poesía Concreta no estaba contra el pasado, estaba contra la práctica del pasado en el presente pues, tampoco ningún movimiento artístico-crítico trató tan bien al pasado (el pasado creativo) como el de los poetas concretos. La crítica de los enemigos se hace a un lado fácilmente. Habiendo sido vetado su “Cubagramma”, en Invenção 2, por Cassiano Ricardo, el poema fue, a pesar de todo, publicado, y el viejo chacal acabó siendo expulsado de la revista. La acusación más contumaz que sufrió Augusto de Campos (al igual que sus compañeros de aventura poética) fue la de ser un “formalista”, que es la palabra con la que limitan los que no saben innovar a los que sí saben hacerlo. Ahora, también hubo críticas por parte de la propia Tribu y las cosas casi siempre permanecieron dentro de los límites de los grupos más experimentales-formalistas. Cuando realizó la exposición de los Popcretos, en 1964, con Waldemar Cordeiro, en la Galería Atrium, aquello, para algunos, representó un equívoco, aunque de alto nivel, como todo lo que procedía de Augusto de Campos. O también antes, cuando se dio el “salto participante” de todo el grupo, que mostraba que se podía hacer una gran poesía comprometida, pues se trataba de una cuestión de forma. El post scriptum 1961 al “Plano-Piloto para Poesia Concreta”, en que es citada una frase del poeta ruso Vladimir Maiakovsky, “Sin forma revolucionaria, no hay arte revolucionario”, llegó a parecer extraño para algunos que llegaron mucho después. Problemas de orden coyuntural, por períodos, justifican tales actitudes. Sin embargo, los admiradores pensaban que los concretistas estaban dando demasiada importancia a sus detractores. De cualquier forma, fueron producidos bellos poemas, porque los poetas eran excelentes. Augusto fue muy criticado también por personas que lo admiraban cuando afirmó que la mejor poesía que se estaba haciendo se encontraba en la MPB (Música Popular Brasileña) y principalmente con Caetano Veloso, lo que hizo que algunos reprobaran su afirmación y otros corrieran al encuentro de aquella manifestación, intentando una integración con aquel universo que daba popularidad y divulgaba el trabajo poético para millones. De hecho, las letras de la MPB alcanzaban un nivel artístico considerable y también hacían mucha experimentación, de la Bossa Nova a Caetano Veloso y Walter Franco (sin mencionar todo lo que vino después). Lo que Augusto hacía, en verdad, era llamar la atención hacia lo que había de calidad en la MPB. La “poesía tradicional”, o sea, la que se hacía en versos en el país, estaba casi siempre por debajo de la que era producida (para ser cantada) en la MPB. Hoy, visto a distancia y considerando el conjunto de la producción de Augusto de Campos, podemos apreciar que su carrera ha implicado conocimiento, empeño y valentía artística e intelectual, y que su trabajo, en ciertos momentos, ha estado por encima de cualquier juicio apresurado.  * Augusto de Campos inventor y maestro. En un balance general de la actuación de Augusto de Campos en el universo de la Poesía podemos decir que fue un inventor, o mejor, co-inventor de un modo de hacer poesía y mantuvo, a lo largo de muchas décadas de producción, el status de maestro, tomados los términos inventor y maestro en las acepciones poundianas, tal como fueron utilizadas en la clasificación que el poeta y crítico estadounidense hizo de los escritores (poetas, artistas): el primero, como alguien que inaugura un modo y el segundo, como quien opera en un nivel muy elevado de poeticidad (POUND 1970: 42-43). Es difícil seleccionar solamente diez poemas de Augusto de Campos para componer una posible muestra. Lo posible y recomendable es que se visite su obra completa o casi, que no es tan vasta aunque sí muy densa: Viva vaia, Expoemas (bellísima edición hecha por Omar Guedes Abigalil, artista con gran sensibilidad y, en aquella época, el mayor serigrafista de Brasil), Despoesia, Não poemas, Poemóbiles, Caixa Preta, poemas holográficos, grabaciones en CD – ¡Cómo Augusto dice bien sus propios poemas y los de los otros! “Hay quien piensa que la visualidad, en poesía, tal como la encontramos en la actualidad (utilizando pocos recursos o alta tecnología), es una cosa pasajera, una simple moda, pero, en verdad, la visualidad llegó para quedarse” – me  dijo, en alguna ocasión, Augusto. Sin embargo, actualmente, no hace ninguna objeción a los aficionados al puro-verbo, sólo que el nivel de exigencia del que es portador, es elevadísimo – nunca fue fácil hacer un buen verso, pero hoy la cosa es más difícil todavía: es la prueba-de-los-nueve del candidato a poeta. “¡Haga otra cosa!” Esto le dijo en cierta ocasión a alguien que dijo que las conquistas del Concretismo deberían continuar siendo practicadas. João Cabral de Melo Neto, uno de los poetas brasileños citados en el “Plano-Piloto para Poesia Concreta” (el otro es Oswald de Andrade, con quien el futuro trío Noigandres había estado al final de los años 40), en diversas ocasiones afirmó que la Poesía Concreta había sido más importante, en términos de consecuencias, que el Movimiento del 22 (el primer Modernismo). Cuando se le pidió a Cabral que opinara acerca de los poetas más jóvenes, citó a Augusto de Campos, por quien tenía una gran admiración. Dedicó el libro Agrestes a Augusto (MELO NETO 1985: 7-10). Desmintiendo una observación ya bastante antigua de Décio Pignatari, quien afirmó que el artista brasileño decaía dijo, en alguna ocasión, Augusto. Sin embargo, actualmente, no hace ninguna objeción a los aficionados al puro-verbo, sólo que el nivel de exigencia del que es portador, es elevadísimo – nunca fue fácil hacer un buen verso, pero hoy la cosa es más difícil todavía: es la prueba-de-los-nueve del candidato a poeta. “¡Haga otra cosa!” Esto le dijo en cierta ocasión a alguien que dijo que las conquistas del Concretismo deberían continuar siendo practicadas. João Cabral de Melo Neto, uno de los poetas brasileños citados en el “Plano-Piloto para Poesia Concreta” (el otro es Oswald de Andrade, con quien el futuro trío Noigandres había estado al final de los años 40), en diversas ocasiones afirmó que la Poesía Concreta había sido más importante, en términos de consecuencias, que el Movimiento del 22 (el primer Modernismo). Cuando se le pidió a Cabral que opinara acerca de los poetas más jóvenes, citó a Augusto de Campos, por quien tenía una gran admiración. Dedicó el libro Agrestes a Augusto (MELO NETO 1985: 7-10). Desmintiendo una observación ya bastante antigua de Décio Pignatari, quien afirmó que el artista brasileño decaía  después de los 40 años y que Volpi (brasileño nacido en Lucca, Italia) sería una excepción, Augusto, quien ya a los 22 había elaborado una serie de poemas – Poetamenos – importante para la poesía del planeta, ha continuado haciendo contribuciones importantes a lo largo de décadas para llegar a los días de hoy, con sus 80 años, como un poeta en plena actividad que sigue aportando obras de una calidad apreciable. Una creencia inquebrantable en la importancia del ejercicio poético, una conciencia plena de las cuestiones que involucran al lenguaje y una dedicación total a las tareas de la poesía, entendida como hermana de otras artes. Un deseo de compartir con todo mundo las grandes alegrías de descubrir la obra de otros y de compartir los descubrimientos a los que llegó con su propia obra. Una obra que, en su conjunto, alcanzó una dimensión tal que acabó por constituirse en una suerte de legado para la Humanidad. Un comportamiento impecablemente ético. Todo esto convierte al viviente Augusto de Campos en alguien muy especial como productor de lenguaje. Raros poetas/artistas hoy podrían considerarse a la altura de Augusto de Campos. Augusto ahora octogenario. Curioso. Productivo. De dar envidia a algunos de sus maestros, que llegaron a los 80 pero no con tal disposición. Augusto ingresa con ánimo en el siglo XXI. ¡Poeta! después de los 40 años y que Volpi (brasileño nacido en Lucca, Italia) sería una excepción, Augusto, quien ya a los 22 había elaborado una serie de poemas – Poetamenos – importante para la poesía del planeta, ha continuado haciendo contribuciones importantes a lo largo de décadas para llegar a los días de hoy, con sus 80 años, como un poeta en plena actividad que sigue aportando obras de una calidad apreciable. Una creencia inquebrantable en la importancia del ejercicio poético, una conciencia plena de las cuestiones que involucran al lenguaje y una dedicación total a las tareas de la poesía, entendida como hermana de otras artes. Un deseo de compartir con todo mundo las grandes alegrías de descubrir la obra de otros y de compartir los descubrimientos a los que llegó con su propia obra. Una obra que, en su conjunto, alcanzó una dimensión tal que acabó por constituirse en una suerte de legado para la Humanidad. Un comportamiento impecablemente ético. Todo esto convierte al viviente Augusto de Campos en alguien muy especial como productor de lenguaje. Raros poetas/artistas hoy podrían considerarse a la altura de Augusto de Campos. Augusto ahora octogenario. Curioso. Productivo. De dar envidia a algunos de sus maestros, que llegaron a los 80 pero no con tal disposición. Augusto ingresa con ánimo en el siglo XXI. ¡Poeta!

|

Fuentes:

|