|

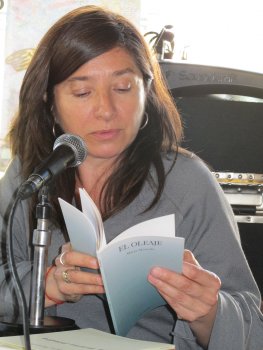

Marta Miranda nació el 17 de noviembre de 1962 en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, la Argentina, y reside en la ciudad de Buenos Aires. Desde fines de los ’80 hasta 1997 integró la Cooperativa Editorial “Nusud” y entre 1993 y 1996 fue miembro del consejo de redacción de la Revista “El Desierto”. Participó como invitada en encuentros de escritores, ferias de libros y diversos eventos en su país y en el exterior. Poemas suyos fueron traducidos al inglés, catalán, francés, croata y alemán. Es coordinadora, junto al escritor Ricardo Rojas Ayrala, del Festival Internacional VaPoesía Argentina. Entre otras antologías, fue incluida en “Antología de Poesía de la Primera Bienal de Arte Joven” (selección y prólogo de Joaquín Giannuzzi, 1989), “Historia de la literatura de La Plata” (2001), “Naranjos de fascinante música” (2004), “Poetas argentinas contemporáneas 1961-1980” (2008), “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas” (México, 2008), “La poésie aux coeurs des arts” (Francia, 2013), “Un verano antes del verano” (Suiza, 2015). Sus poemarios son “Mea culpa” (1991), “El oleaje” (1997), “La misma piedra” (2002), “Nadadora” (2008), “El lado oscuro del mundo” (2015). Además fueron publicados dos volúmenes antológicos de su obra: “El oleaje y otros poemas” (bilingüe castellano-francés, 2013), “Antología” (México, 2013). Marta Miranda nació el 17 de noviembre de 1962 en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, la Argentina, y reside en la ciudad de Buenos Aires. Desde fines de los ’80 hasta 1997 integró la Cooperativa Editorial “Nusud” y entre 1993 y 1996 fue miembro del consejo de redacción de la Revista “El Desierto”. Participó como invitada en encuentros de escritores, ferias de libros y diversos eventos en su país y en el exterior. Poemas suyos fueron traducidos al inglés, catalán, francés, croata y alemán. Es coordinadora, junto al escritor Ricardo Rojas Ayrala, del Festival Internacional VaPoesía Argentina. Entre otras antologías, fue incluida en “Antología de Poesía de la Primera Bienal de Arte Joven” (selección y prólogo de Joaquín Giannuzzi, 1989), “Historia de la literatura de La Plata” (2001), “Naranjos de fascinante música” (2004), “Poetas argentinas contemporáneas 1961-1980” (2008), “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas” (México, 2008), “La poésie aux coeurs des arts” (Francia, 2013), “Un verano antes del verano” (Suiza, 2015). Sus poemarios son “Mea culpa” (1991), “El oleaje” (1997), “La misma piedra” (2002), “Nadadora” (2008), “El lado oscuro del mundo” (2015). Además fueron publicados dos volúmenes antológicos de su obra: “El oleaje y otros poemas” (bilingüe castellano-francés, 2013), “Antología” (México, 2013).

Residiste en varias localidades del país y también en el exterior.

Sí, en varias ciudades. Mis padres son de Buenos Aires, pero por cuestiones de trabajo a mi papá lo trasladaron a Mendoza, donde nací. Y un par de años más tarde, por las mismas razones, nos fuimos a Francia. Primero residimos en Ille de France, Meudon Val Fleuri, ahí hice dos años de jardín de infantes. Luego la familia volvió a Mendoza, menos mi padre, pero seguimos viajando a pasar las vacaciones escolares con él, que ya se había instalado en Paris, en Trocadero. Eso hasta mis catorce años. Después pasé temporadas en Santiago de Chile, pues ahí residía por entonces uno de mis hermanos. Y en Capital Federal y la ciudad de Campana, en donde también tenía parientes. Ya en el ´86 me vine a Capital Federal. Estuve unos meses y después me fui a La Plata, en donde viví nueve años. Luego volví a la ciudad de Buenos Aires, al barrio de San Telmo. Y aquí me quedé.

Ubiquémonos en la veinteañera que estudiaba pintura, piano e integraba un coro.

Bueno, en alguna época fui bastante “hippie”. De hecho, mis hermanos fueron los primeros “hippies” de Mendoza. Eso hizo, creo yo, que mis inquietudes fueran más artísticas. Debe haber influido bastante, lo que yo buscaba era una manera de expresarme. Aunque ya escribía, ese hecho estaba tan pegado a mí que no alcanzaba a darme cuenta que la cosa iba por ese lado. Así es que hice un curso de dibujo y pintura en el Teatro Independencia, los sábados a la mañana. Estudiaba piano acústico, que me encantaba y me encanta, pero como no tenía instrumento tuve que desistir. Y canté en un coro durante tres años, el Latinomúsica, de la Municipalidad de Godoy Cruz. Era contralto. Canté hasta que me vine a Capital Federal.

No abundan aquellos que han residido en una vivienda de las que denominamos “comunitaria”. Y vos tuviste esa experiencia.

La casa en cuestión quedaba en el centro de la ciudad de Mendoza. Se llamaba “La Semilla” (algunos vecinos mal intencionados, de esos que nunca faltan, agregaban: de marihuana) y en ella había: una biblioteca pequeña, un taller de cerámica y habitaciones para los residentes. No teníamos una organización estrictamente comunitaria como se entendería ahora, era más un espíritu de autonomía de un grupo de personas jóvenes con inquietudes artísticas y políticas. Una cocina común, un parral. Nos divertíamos mucho. Ahí aprendí a hacer cerámica y en la biblioteca leí por primera vez a Alejandra Pizarnik. Pero lo importante era esa sensación de un espacio bonito de libertad en una ciudad tan conservadora como Mendoza. Un ejemplo de ese conservadurismo es el partido local llamado Demócrata, “los gansos”: gente de derecha que colaboró con un gobernador de su partido durante la última dictadura militar, el Dr. Bonifacio Cejuela.

Te invito a que nos hables de tu inserción en Nusud, de la Revista “El Desierto”, de tus incursiones radiales.

Mi llegada a Nusud se produjo como consecuencia de la invitación que me hicieran los cuatro fundadores para editar una plaqueta, Silvina Zazunic, Carlos Piro, Graciela Fernández Alaimo y Paula Brudny. Nusud comenzó editando plaquetas, la mía fue la número seis. Y a medida que ibas integrando la colección pasabas a formar parte del grupo. Luego de un tiempo empezamos a editar libros y es así como mi primer y segundo poemario aparecen bajo ese sello. No recuerdo bien en qué momento se empezó a pensar en una revista, “El Desierto”. Se llamaba así porque en la biblia el desierto es el lugar de las revelaciones. Bueno, la idea era “revelar” la producción de poetas y narradores del momento, entrevistar a escritores consagrados. Era estrictamente literaria. El primer número fue del ´94. Y se editaron cuatro. El staff estaba conformado por los integrantes de Nusud, que iban rotando en su puesto. En uno de los números colaboré con un dossier sobre los nadaístas colombianos. De Nusud partí en 1998.

Con respecto a la radio colaboré en dos programas: el primero se llamaba “Como Cuadros” y era parte de la programación diaria de una FM platense, en el ‘95 o ‘96. Ahí los días martes tenía un segmento llamado “Literatura y Rock”. Y hablaba de la literatura en relación a esa música, compositores, poetas y un largo etcétera. El segundo programa, “Mariposas de Madera”, lo conducíamos con el poeta José María Pallaoro, en FM Parque, de Villa Elisa, partido de La Plata, en 2002: literatura, música, arte en general. Lo hicimos juntos unos cuantos meses y lo prosiguió José María. Adoro la radio, me parece el medio masivo por excelencia. Tiene intimidad, calidez. Es una maravilla.

“Incursiones”, Marta, me lleva a las que has tenido en el campo del guión, radial, cinematográfico, televisivo. ¿Con quiénes te formaste, qué llegaste a concebir, es algo en lo que seguís estando?

En un centro cultural de calle 58 de la ciudad de La Plataofrecían un curso de guión televisivo, dictado por Lalo Constantino, guionista de TV. En cuanto empecé supe que había dado con la persona indicada. Trabajamos todo un año con él, su asistente y un grupo de alumnos. Me quedé el segundo año y me invitó a ser parte de un grupo. Éramos tres: Lalo, su asistente y yo. Nos juntábamos a pensar y desarrollar proyectos concretos. Por ejemplo, estuvimos elaborando material de “Cartas de Amor Prohibidas”,el reconocido programa radial que conducía Rolando Hanglin en radio Continental. Cuando el programa ganó el Premio Martín Fierro hubo una oferta de llevarlo a la televisión y ahí entramos nosotros. También estuvimos en un proyecto cinematográfico y en el de un reallity. Ninguno logró salir al aire o filmarse. Por lo que vi siempre es un poco así. A mí me dejó una experiencia hermosa y varios guiones escritos en la instancia del curso y del trabajo en equipo. Luego dejé el grupo porque me vine a vivir a Capital Federal y no pude acomodar mis horarios. Gracias a eso durante cuatro años estuve en el Departamento de Artes del Movimiento del IUNA (ahora UNA Universidad Nacional de las Artes), los primeros dos años como adjunta de las cátedras de Escritura Dramática y Guión y Lenguaje Visual. El titular era Edgardo Pacha Brandolino, bailarín, profesor de filosofía y uno de mis amigos más queridos. Desgraciadamente Pacha falleció en 2011 y entonces quedé como titular de ambas cátedras, hasta 2013.

Entre las antologías en las que fuiste incluida, destaca “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas”, edición coordinada por Juan Carlos H. Vera, con selección, presentación y notas de Ana Franco Ortuño, Antonio Portela y Benjamín Barajas. Soy uno de los que sólo ha sabido de ella por la Red. Entre las antologías en las que fuiste incluida, destaca “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas”, edición coordinada por Juan Carlos H. Vera, con selección, presentación y notas de Ana Franco Ortuño, Antonio Portela y Benjamín Barajas. Soy uno de los que sólo ha sabido de ella por la Red.

Lleva el sello de Editorial Arlequín, con apoyo de la CONACULTA y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Llegué ahí por dos vías: una, por el poeta y fotógrafo Daniel Grad, quien me recomendó a Jorge Santiago Perednik (al parecer se encargaba de la selección acá) y dos, por la escritora Andi Nachon. Ya los textos en México, hubo otra selección. Quedó explicitado en la contratapa del volumen que se procuraba “dar a conocer a poetas mexicanos en Argentina y España, a poetas argentinos en México y España y a poetas españoles en México y Argentina”.

Es una muestra impresionante: 598 páginas. La edición es preciosa. Estoy muy agradecida de estar allí y andar circulando por las bibliotecas de varios países. Es otra manera de viajar.

¿Qué particularidades tiene el Festival Internacional VaPoesía? ¿Cuándo, dónde se desarrolla? ¿Transcribimos sus fundamentos?

Se desarrolla en nuestra ciudad y algunas localidades de las provincias de Buenos Aires y de Mendoza. La fecha para este año fue entre el 1 y 12 de junio, la primera semana en Mendoza y la tercera (lo pospusimos una semana) por aquí.

“Este Festival Poético está destinado a niños, jóvenes y adultos de barrios y comunas alejadas de los centros urbanos. Haciendo eje en la responsabilidad social que tiene cada ciudadano que conforma una sociedad, creemos que los escritores no pueden estar al margen de la misma y por lo tanto pensamos una actividad en la cual los mismos, desde su labor artística, asuman la responsabilidad y el compromiso con el resto de la comunidad compartiendo su tarea para que constituya un incentivo para los niños, adolescentes y adultos que asistan a las actividades. Desde esta perspectiva es que asumimos la literatura como una herramienta de inclusión social que debe ser puesta al servicio de aquellos con menores posibilidades de acceso a estas experiencias. Llevamos artistas de nuestra comunidad y del extranjero a escuelas, centros de detención y comunidades de barrios marginales y/o en situación de vulnerabilidad. Forma parte del CORREDOR CULTURAL TRANSPOESIA, que enlaza con actividades de similares características a los países de México (Festival ABBAPALABRA) y Costa Rica (ENCUENTRO ARTE COMUNIDAD).

Objetivo: Esta es una actividad descentralizada que revierte la ecuación del espectador que acude a escuchar un escritor que es el protagonista, y transforma a estos niños, jóvenes y adultos en protagonistas ellos mismos de cada encuentro, recuperando su voz, su individualidad, su humanidad. El objetivo de este programa es que los alumnos puedan entablar un diálogo que los acerque a considerar la escritura como herramienta de expresión de sus sentimientos, experiencias y deseos. Los participantes verán que la actividad literaria no les está vedada y podrán y es lo deseado, formular durante los encuentros preguntas que rara vez se atrevan o tengan la oportunidad de hacer. Se buscará que se cuestionen sobre su individualidad, su sentir, sus familias, su entorno, y que vean en el escritor y en la escritura un reflejo, una oportunidad de ser escuchados.

La palabra es nuestro primer medio de socialización y de comunicación con los otros, por extensión suele ser la escritura el segundo modo de expresarnos. La idea de transformar la literatura en herramienta de inclusión social va de la mano de estas ideas. Todos tenemos algo para decir. Si esto mismo nos lo dice una persona que hace de su escritura su vida, este hecho tiene un significado poderoso. Hay que crear entonces el espacio para que esto suceda. Esta actividad presupone un concepto que va de la mano de una política de integración, de no marginalidad, de oportunidad de reinserción social para cada uno de nuestros ciudadanos. Llegando a los lugares más lejanos o conflictivos, conversando con la gente en su lugar, desde su cotidianeidad, es como ampliamos los horizontes para que cada ciudadano pueda reflexionar, pueda expresarse, ampliar su horizonte y elegir mejor.”

En tanto concluyó hace poco el VaPoesía 2015, ¿qué te parece si nos relatás cómo ha transcurrido?

VaPoesía es siempre una hermosa experiencia y esta edición no ha sido la excepción. En la provincia de Mendoza coordinamos actividades con la Dirección de Promoción de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Acción Social y Derechos Humanos de la provincia, pues ellos nos brindan la posibilidad de acceder a lugares a los cuales nos sería muy difícil y hasta imposible lograrlo. Hablo de barrios en situación de alta vulnerabilidad, villas, penales, comunidades de difícil acceso geográfico. Por ejemplo, allí tuvimos una labor con pueblos originarios, principalmente huarpes, etnia de la cual desciendo por parte de mi padre (mezcla rara la mía: huarpes, andaluces y franceses), y representantes de otras que confluyeron en la ciudad, por invitación del Ministerio, como parte de su política de desarrollo. En Buenos Aires articulamos principalmente con escuelas y organizaciones sociales que trabajan en barrios carenciados. En las dos semanas que dura el festival compartimos con adolescentes, mamás, pueblos originarios, jóvenes y adultos en situación de cárcel, mayores en proceso de alfabetización, alumnos de escuelas secundarias. En todos los casos fue excelente y logramos nuestro objetivo: compartir poesía, desacralizar la figura del escritor, integrar a partir de la literatura. Como co-coordinadora de este festival el trabajo es muy diferente del que realizo para el FIP Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires. Allí la tarea es de organización y logística, y formalmente inversa: recibimos escritores de todas partes del mundo y de nuestro país, e invitamos al público a que se acerque a conocerlos.

En 2011 fuiste becaria de la Fondation Camac, Arts et Ciences, programa de residencia de artistas, en Marnay Sur Seine, Francia.

El Centre d´Art Camac es una residencia para artistas en general. Yo apliqué como escritora. Fue en el mes de febrero, razón por la cual no habían muchos artistas en residencia. Éramos sólo cuatro mujeres, dos artistas plásticas irlandesas y una japonesa, y yo. El hecho de estar en un lugar únicamente con el fin de escribir, ya presupone toda una experiencia en sí misma. Llegué allí con un conjunto de poemas y volví con la génesis de un libro, que es el que acabo de publicar, “El lado oscuro del mundo”. A pesar de que febrero en Camac, más bien es época de receso, quise alojarme durante el invierno por cierto tratamiento de la luz, la luz del invierno, tan particular en Francia. Camac está en un viejo monasterio al que le han anexado una parte nueva. Afortunadamente me alojé en una habitación situada en el viejo edificio. Todo muy melancólico y frío y gris. Pero ese es el ambiente que buscaba. En un principio, antes de llegar, tenía mis dudas sobre lo que pudiese producir allí, pues lo bucólico no es lo que más me motiva. Pero finalmente funcionó, y muy bien.

En Cavan, una villa irlandesa de la provincia de Úlster, se realizó la Muestra “Memory and Landscape”, en la que participaste.

La artista plástica Marylin Gaffney me invitó a formar parte, a escribir un texto introductorio para la muestra general, y además a participar con algunos poemas. En un conjunto de veintitrés artistas fui la única escritora. Envié cuatro poemas y un video en lengua original que se proyectó el día de la inauguración. Cada trabajo dio cuenta de la transformación del paisaje cuando es atravesado por la memoria. Mis poemas toman mi propio cuerpo como paisaje, y desde ahí escribí. Fue mi primera experiencia de este tipo y la verdad es que me gratificó muchísimo.

Has participado en Encuentros y Ferias realizadas en el exterior.

En México he participado de dos festivales: uno de ellos organizado desde la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, “Letras sobre la Mesa”; el otro en San Luis Potosí, el ABBAPALABRA. Este último es el festival fundador del corredor cultural del que participamos con VaPoesía. En Colombia he estado en el Festival “Luna de Locos”, de Pereira, y en el Festival PemaRio, de Barranquilla. En Costa Rica participé del Festival Arte Comunidad, organizado por la Asociación Cultural Tangente, que es parte del corredor cultural que mencioné antes. En Canadá, en el Festival International de Trois-Rivières. En El Salvador vengo de participar del Festival Internacional de Poesía Joven Amilcar Colocho. Salvo en el caso del festival organizado por la UACM, los otros festivales tienen la característica de realizar lecturas en escuelas y barrios alejados de los centros urbanos y en situación de vulnerabilidad. Como escritora supone un cambio fuerte en relación a los festivales tradicionales; el público es distinto y en pocos casos con alguna preparación desde el punto de vista de la literatura, salvo la escolar. Así es un desafío leer, pues sabés que si gusta es porque en un punto “llegaste” de verdad. Es muy enriquecedor como autor salirse de un público habituado a la lectura de poemas para entrar en territorios en donde el lenguaje es otro. Cuando viene un chico y te hace algún comentario sobre lo que leíste, yo siento que el hecho de estar allí valió doblemente cualquier esfuerzo. Lo digo en el sentido de que en muchos de estos festivales sólo tenés cubiertos los viáticos y el transporte interno, pero hay que gestionarse los tickets aéreos.

Supe que en los últimos años te has ido imbuyendo de la obra de Angèle Vannier (1917-1980).

La conocí a través de “Rimbaud Revue”, donde me publicaron poemas en la sección dedicada a la literatura latinoamericana. En dicha revista difundieron una selección de poemas de Angèle e inmediatamente me interesé por conocer su obra. En Argentina es imposible encontrarla, así es que en 2007, en ocasión de un viaje a Francia tomé unos días para llegar hasta su pueblo, Bazouges-la-Pérouse, situado a unos kilómetros de Rennes. Allí no sólo pude acceder a datos sobre su vida y su obra, sino que también a algunas ediciones originales. Tomé el té en su casa con quien fuera su asistente hasta el día de su muerte. Estoy traduciendo poemas y parte de su biografía.

Tras releer lo que más me atrajo del número 6 de la revista “Plebella”, le sustraigo a Romina Freschi algunas preguntas que le formula al norteamericano Charles Bernstein, y a mi vez urdo alguna propia a partir de las respuestas: ¿Qué poetas que admires considerás que se relacionan con tu escritura y tu vida? ¿Admirás a poetas que no te gusten y te gustan otros que no admires? ¿Qué personalidades no poetas admirás y cómo se relacionan con tu vida?

La primera poeta es Alejandra Pizarnik, que si bien no está relacionada en forma directa ni con mi vida ni con mi obra, fue la autora que me hizo pensar que “eso” también podía ser poesía. Cabe aclarar que mi formación fue clásica, y que fuera de los textos escolares yo no tenía acceso a otro tipo de autores. Con respecto a los poetas que admiro y no me gustan y viceversa, me interesa mucho Octavio Paz, aunque dicen que era una persona tremenda, pero ¿quién soy yo para abrevar en eso? Sin ser poeta, de Heidegger se ha hablado mucho sobre su relación con el nazismo y a pesar de eso me atrae su obra. Yo prefiero, si se trata de escritores, mirar lo que cada uno escribe. Es cierto que no me agradaría estar relacionada, por más bien que escriba, con un poeta o una poeta maltratadora, mal bicho, pero tampoco con ninguna persona de ese tipo, no importa el oficio. Puedo admirar a las personas por un lado y a la poesía por otro. A veces coinciden y es hermoso. Pero si no coinciden no es tan importante para mí.

De los no poetas, admiro a la gente que trabaja desinteresadamente en causas humanitarias, que buscan agua y comida para otros. Admiro a quienes residen en países atravesados por la violencia, que se levantan cada día y sostienen la vida cotidiana en los mercados, las escuelas, la casa, a pesar de las balas que dicen lo contrario. Ellos me ayudan a advertir qué afortunada soy. Y admiro a los hombres de ciencia, a los que piensan el universo, como Carl Sagan y Stephen Hawking, pues me inducen a enfrascarme en la profundidad de mi propio cosmos.

¿Qué incidencia creés que tiene la poesía en el desarrollo de la cultura de un país o de una región? ¿Que poetas sugerirías que no dejen de leer quienes están comenzando a incursionar en la poesía?

Creo que tendría incidencia en cuanto fuera parte de una política educativa el acceder a éste género. Lo que me parece que sí tiene incidencia es el desarrollo del hábito de la lectura. En cuanto al género en sí, es una buena manera de que el lector se repregunte sobre cuestiones que tienen que ver con su intimidad, sus deseos, su esencia, sobre todo en lugares en donde la gente está masificada, invisibilizada, y en los cuales preguntas como ¿a vos que te gustaría? o ¿cuál es tu sueño? no son formuladas por nadie, porque lo urgente no deja lugar a lo importante o porque simplemente a nadie le importa. En cuanto a la sugerencia de autores, para comenzar yo me inclinaría por autores de verso libre y con temáticas, en lo posible, locales. Hace poco, en un encuentro de poetas en el barrio de La Boca, los vecinos estaban maravillados al escuchar poemas que hablaban sobre la inundación, el puerto, el puente, imágenes con las que podían emparentarse, sentirse identificados y hacerlas propias. Pero en realidad depende de cada uno. Nunca se sabe qué puede motivar al otro. Recuerdo que una de las mejores devoluciones que he tenido en toda mi vida vino de una muchacha con cero acceso al género, y te diría casi a la literatura en general, una muchacha de campo, madre de cuatro hijos con la que coincidí en un hospital. Yo le había dejado mi primer poemario a una amiga que estaba internada y que compartía habitación con la chica en cuestión. Cuando volví al otro día me dijo que había leído mi libro y que el poema “Fotografía” (el más complicado, por diversas cuestiones) le había gustado mucho, y agregó: “No entendí nada de lo que usted quiso decir, pero sentí una cosa acá” y se pasó suavemente la mano por el pecho. ¿Qué puedo decir? El más neófito de los lectores puede sorprendernos más de lo que imaginamos.

¿Sabrías enunciar tus propósitos poéticos?

No sé si llamarlo propósito porque nunca me propuse ni me propongo, salvo contadas excepciones, escribir. Puedo hablar de una pulsión que se materializa en un texto poético donde digo lo que no puedo decir de otra manera. Luego sí viene el propósito de hacer que eso que dije sea dicho de la mejor manera, de la manera más fiel lo que quise decir. Parece un trabalenguas, pero así es.

Ricardo H. Herrera en su libro “De un día a otro”: “Empezamos corrigiendo para enmendar los descuidos de la inspiración y terminamos corrigiendo para borrar los rastros de las correcciones.” ¿Te sucede esto?

En el caso de los excesos de la inspiración coincido con Herrera, pero mi idea desde un primer momento es como pulir una piedra, es encontrar el poema escondido en esa maraña de palabras, unas veces más grande que otras, y sacarlo a la luz. Como el escultor que va en busca de la pieza que se oculta en el interior de la piedra. Algunas veces, muy felices, encuentro lo que busco. También sé que corrigiendo mucho, llevando las palabras hasta el borde corro el riesgo de que no quede nada, pues bueno, será que ahí no había nada y hay que asumirlo.

¿En qué tipo de situaciones es más factible que des tu brazo a torcer? ¿Te cuesta, en ocasiones, explicar —o explicarte— por qué te atrae determinada cosa o asunto?

En ninguna situación. Me cuesta, mucho y por eso si doy el brazo a torcer me resulta más fácil hacerlo de la mano de un amigo, de una amiga, de alguien que me quiere y me cuentapor qué estoy equivocada.

A veces me cuesta dilucidar mi atracción hacia ciertas cosas porque tienen que ver con el inconsciente o con la intuición. Esa atracción es difícil de explicar, pero sé que es genuina porque la siento. Y creo que las cosas insisten, los temas insisten porque necesitan ser tratados, porque necesitamos atravesarlos.

¿Dirías que te resulta descarnada, impresionante, demasiado vulgar, la expresión “Hablar sin pelos en la lengua”? ¿Sos de hablar sin pelos en la lengua?

No me parece una fea expresión, me parece bastante clara. Busqué el origen pero no lo encontré; en todo caso, aquel que haya tenido un pelo en la boca sabrá que es bastante incómodo hablar así. Y sí, trato de hablar sin pelos en la lengua, tratando de no lastimar a nadie, claro. Hay como una moda, una estética un poco a lo Simpson en dónde le podés decir al otro o a la otra las peores barbaridades en aras de ser franco. Yo creo que se puede ser franco o franca igual, sin necesidad de herir a nadie.

¿Podrías ubicar cuál fue el primer libro que elegiste para leer (no el que estaba en tu biblioteca sino el que de manera conciente elegiste leer)?

Fue “Príncipe y mendigo”, de Mark Twain, una versión que tenía muchos pie de página con descripciones de joyas, vestidos, salones. A mis ocho años fue agotador, pero lo leí entero. Creo que la culpa no me permitió saltearme ni una sola nota al pie…

¿Qué palabras te atraen sobremanera? ¿Qué palabras has evitado en tus escritos públicos?

No evito palabras pero sí las elijo cuidadosamente. Según la época he tenido diferente relación con ellas. De chica y hasta la adolescencia me enamoraba de una palabra y la repetía por días, hasta que quedaba vaciada de sentido y ya era otra cosa, algo de un misterio indescriptible, recién nacido. Un poco más grande, cuando me enamoraba de una palabra le armaba todo un andamiaje de otras palabras para ubicarla espacialmente. El resultado era un poema. No muy bueno, por lo general, pero me encantaba encontrarles una casa, un lugar que las retuviera, que protegiera su fragilidad. Las palabras que más me atraen cambian cada vez que escribo: son aquellas que se prestan y me asisten para decir mejor aquello que nunca podré decir de otra manera.

Entrevista realizada a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marta Miranda y Rolando Revagliatti, agosto 2015.

Selección de poemas de Marta Miranda

|

En retrospectiva, hoy puedo ver las cosas muy nítidas. Entre mis contemporáneos, ciertamente fui yo quien necesitó más tiempo que los demás para entender cuál era mi voz. Estaban dos amigos míos, Stanislaw Barańczak y Ryszard Krynicki, ambos de Poznań, quienes desde muy pronto pudieron hablar de una forma original, quienes tuvieron el don de la dicción personal desde temprano; ambos utilizaron este don como una herramienta para criticar nuestro sistema casi totalitario. Digo “casi totalitario” porque, después de todo, por muchos años pudimos publicar nuestros poemas y artículos críticos en revistas que formaban parte de una verdadera miríada de revistas del sindicato de prensa gubernamental...

En retrospectiva, hoy puedo ver las cosas muy nítidas. Entre mis contemporáneos, ciertamente fui yo quien necesitó más tiempo que los demás para entender cuál era mi voz. Estaban dos amigos míos, Stanislaw Barańczak y Ryszard Krynicki, ambos de Poznań, quienes desde muy pronto pudieron hablar de una forma original, quienes tuvieron el don de la dicción personal desde temprano; ambos utilizaron este don como una herramienta para criticar nuestro sistema casi totalitario. Digo “casi totalitario” porque, después de todo, por muchos años pudimos publicar nuestros poemas y artículos críticos en revistas que formaban parte de una verdadera miríada de revistas del sindicato de prensa gubernamental...

¿Cómo surge la idea de Genoma?

¿Cómo surge la idea de Genoma? ¿Cuál es la perspectiva psicológica de los procesos colaborativos enfocados en la creación poética?

¿Cuál es la perspectiva psicológica de los procesos colaborativos enfocados en la creación poética? ¿Cómo y en qué se ven reflejados los resultados en los procesos de investigación metodológica que genera Genoma? En el caso del archivo de entrevistas a poetas, por ejemplo.

¿Cómo y en qué se ven reflejados los resultados en los procesos de investigación metodológica que genera Genoma? En el caso del archivo de entrevistas a poetas, por ejemplo. Marta Miranda nació el 17 de noviembre de 1962 en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, la Argentina, y reside en la ciudad de Buenos Aires. Desde fines de los ’80 hasta 1997 integró la Cooperativa Editorial “Nusud” y entre 1993 y 1996 fue miembro del consejo de redacción de la Revista “El Desierto”. Participó como invitada en encuentros de escritores, ferias de libros y diversos eventos en su país y en el exterior. Poemas suyos fueron traducidos al inglés, catalán, francés, croata y alemán. Es coordinadora, junto al escritor Ricardo Rojas Ayrala, del Festival Internacional VaPoesía Argentina. Entre otras antologías, fue incluida en “Antología de Poesía de la Primera Bienal de Arte Joven” (selección y prólogo de Joaquín Giannuzzi, 1989), “Historia de la literatura de La Plata” (2001), “Naranjos de fascinante música” (2004), “Poetas argentinas contemporáneas 1961-1980” (2008), “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas” (México, 2008), “La poésie aux coeurs des arts” (Francia, 2013), “Un verano antes del verano” (Suiza, 2015). Sus poemarios son “Mea culpa” (1991), “El oleaje” (1997), “La misma piedra” (2002), “Nadadora” (2008), “El lado oscuro del mundo” (2015). Además fueron publicados dos volúmenes antológicos de su obra: “El oleaje y otros poemas” (bilingüe castellano-francés, 2013), “Antología” (México, 2013).

Marta Miranda nació el 17 de noviembre de 1962 en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, la Argentina, y reside en la ciudad de Buenos Aires. Desde fines de los ’80 hasta 1997 integró la Cooperativa Editorial “Nusud” y entre 1993 y 1996 fue miembro del consejo de redacción de la Revista “El Desierto”. Participó como invitada en encuentros de escritores, ferias de libros y diversos eventos en su país y en el exterior. Poemas suyos fueron traducidos al inglés, catalán, francés, croata y alemán. Es coordinadora, junto al escritor Ricardo Rojas Ayrala, del Festival Internacional VaPoesía Argentina. Entre otras antologías, fue incluida en “Antología de Poesía de la Primera Bienal de Arte Joven” (selección y prólogo de Joaquín Giannuzzi, 1989), “Historia de la literatura de La Plata” (2001), “Naranjos de fascinante música” (2004), “Poetas argentinas contemporáneas 1961-1980” (2008), “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas” (México, 2008), “La poésie aux coeurs des arts” (Francia, 2013), “Un verano antes del verano” (Suiza, 2015). Sus poemarios son “Mea culpa” (1991), “El oleaje” (1997), “La misma piedra” (2002), “Nadadora” (2008), “El lado oscuro del mundo” (2015). Además fueron publicados dos volúmenes antológicos de su obra: “El oleaje y otros poemas” (bilingüe castellano-francés, 2013), “Antología” (México, 2013). Entre las antologías en las que fuiste incluida, destaca “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas”, edición coordinada por Juan Carlos H. Vera, con selección, presentación y notas de Ana Franco Ortuño, Antonio Portela y Benjamín Barajas. Soy uno de los que sólo ha sabido de ella por la Red.

Entre las antologías en las que fuiste incluida, destaca “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas”, edición coordinada por Juan Carlos H. Vera, con selección, presentación y notas de Ana Franco Ortuño, Antonio Portela y Benjamín Barajas. Soy uno de los que sólo ha sabido de ella por la Red.